「男性養護教諭」はなぜ少ない?問題は性別でなく「選択肢がない点」の理由 "ケア職=女性"の社会的観念が採用にも影響

とある患者さんとの出会いや、不登校をきっかけに養護教諭へ

今回取材に応じてくれた長野雄樹氏と津馬史壮氏は、ともに現役の養護教諭だ。それぞれ、小学校、高校、特別支援学校など、校種を越えた異動を経験した教員生活のミドル世代にあたる。

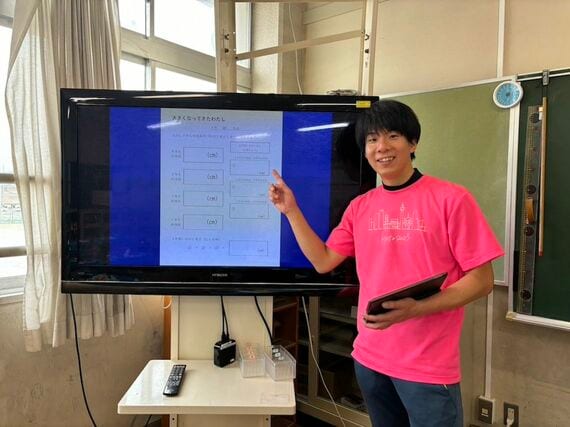

名古屋市内の公立小学校に勤務する長野氏は、元看護師だという。新生児集中治療管理室(NICU)と一般の小児科病棟で勤務した後、教員免許を取得。北海道の夜間定時制高校で勤務後、現職枠で名古屋市教員採用選考試験を受け、特別支援学校を経て今年度4月から現任校で働いている。

名古屋市立荒子小学校 養護教諭

「養護教諭を目指したのは、ある患者さんとの出会いがきっかけです。その子は難しい病気を抱えて入退院を繰り返していたのですが、中学校に上がると浮かない表情をたびたび見かけるようになって。話を聞くと、先天性の疾患による特徴的な顔立ちや、治療で学校を休みがちなことがきっかけでいじめに遭い、学校に行けなくなってしまったというのです。

子どもたちが本来いるべき場所は病院ではなく、地域や家庭、学校です。病気や障害を持ったままこうした場所に戻っていく子どもたちを支えることのできる仕事はないかと考え、養護教諭の道を選びました」(長野氏)

津馬氏は、養護教諭14年目。現在4校目で、自分よりキャリアの長い女性の養護教諭と2人の複数配置で仕事をしている。

岐阜市立島小学校 養護教諭

「私自身は不登校の子どもでした。でも、他校の不登校の子に会いに行くようなアクティブな不登校児で。その経験から『不登校』というレッテルだけで見られて、その子の背景や能力が認められないことに疑問を感じていました。不登校の子をよくみてあげられる居場所になりたいと思い、初めはカウンセラー、その次に考えたのが養護教諭でした。当時は倍率がかなり高く、10自治体以上を受験して2年目で本採用されましたね」(津馬氏)

男性だからこそのメリットは「これまで見落とされていた点」でもある

女性養護教諭が大半を占める中、男性だからこそのメリットもある。1つは学校の児童生徒の約半数を占める男子からポジティブな反応を得られることだ。プライベートゾーンの手当てや、性の悩みは同性のほうが対応しやすい。裏を返せば、これまで女性養護教諭では難しかったことでもある。

「ある勤務校で、生活介助が必要な疾病を持つ児童が『男性の先生がいるとトイレを遠慮しなくてよくなった』と伝えてくれました。また、女子だけを集めて月経指導を行う場合、男子は自由時間で遊んでいるケースもあります。男性養護教諭がいれば、男子だけで話す時間を設けたり、時間を分けて指導ができます」(津馬氏)

「男子児童の性器タッチに不安を持った親御さんから相談を受けることもありますね。また一人親家庭で子どもが異性の場合に、自分もわからないので教えてあげてほしいと頼られることもあります。『男性だから』というより、対応や指導の選択肢が広がることにメリットがあるのだと感じます」(長野氏)

一方、男性養護教諭は「女子児童生徒への対応はできるのか」などの不安を持たれることが多く、偏見は強い。女性養護教諭がいれば対応しやすいという考えから、1校につき2人の養護教諭が配置される「複数配置」となるケースもあるが、とはいえ学校に1人の「単数配置」のほうが多い。特に健康診断の実施などでは、どの男性教諭もさまざまな工夫をしているという。