学習障害の息子が慶応に合格、母が直面した「合理的配慮」をめぐる過酷な現実 困難な学ぶ機会の確保、心が折れる当事者たち

この言葉に史子さんは、「学校は子どもの可能性を切り開くところでは?」と不思議に思ったという。

「同じ頃、知人に『あなたのお子さん、ディスレクシアじゃない? うちの子もそうなの』と言われたんです。そこで初めてLDやディスレクシア※という言葉を知り、調べ始めました。その方のお声かけがなかったら見過ごしていたかもしれません」

※ 発達の遅れがないのに読み書きに困難がある、LDの1つのタイプ

「いいお母さん像」を手放し、努力のベクトルを変えた

しかし、この段階でも史子さんは「練習すればいつかは文字を書けるだろう」と考え、必死に書くことを練習させたという。

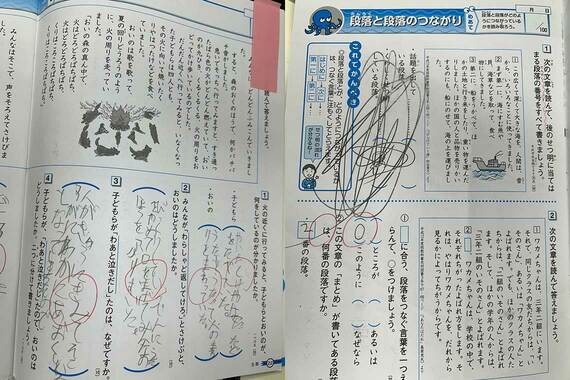

(写真:編集部撮影)

「何度練習しても定着しないことを一番わかっていた息子にとって、文字を書かなければいけない学校は、いわば敵だらけの場所。そこからやっと帰宅しても、家では私が消しゴムと鉛筆を持って待っているわけです。練習させても暴れて泣きじゃくり、宿題を終えるのも一苦労で、疲れて眠るという繰り返しが4年生まで続きました。私自身、疲れきっていたのに諦めきれなかったのは、いいお母さんでいたかったんでしょうね。自分の自己満足だと気づいたとき、『練習はやめて、努力のベクトルを変えよう』と有祐に伝えました」

そこから史子さんは、有祐さんの知的好奇心を広げる方向へと舵を切った。「アスペルガーは極めることができる人。好きなことを教えてくれる先生を探しなさい」という主治医の助言から、個人指導塾に相談し、有祐さんの興味のある数学、物理、化学などを教えてくれる大学院生をつけてもらった。すると有祐さんは、「今日はね、乱数を習ったの!」と、塾のある日は生き生きと話をするようになったという。

そして有祐さんが5年生の夏、iPadを使うと学習しやすいことが判明。本人は「学校で使うのはダメと言われるに決まっている」と利用を渋ったが、史子さんは「有祐の教養を開く窓はICTしかない」と考えた。

「本人の気持ちが固まるのを待ちつつ、担任の先生とはiPadの利用について相談を重ねていきました。そうした中、翌年1月のある日、有祐が『やっぱり俺にはiPadが必要だから、先生に頼んでくる!』と学校に走っていったんです。それを機に担任の先生が丁寧に調整をしてくださり、晴れて6年生からiPadを使えることになりました」

大切なのは、特性を前向きに捉えて説明できること

周囲の協力を得ながら、中学校でもパソコンを使用して学んだ有祐さん。しかし、情報端末の使用については学校や教員と粘り強く交渉を重ねる必要があり、高校受験の際も、入試や入学後のパソコン使用を認めてくれる高校は2校しかないなど、親子ともに数えきれないほどの壁に直面した。

その長い奮闘については、有祐さんのインタビュー記事で詳しく紹介しているが、「学ぶ機会を確保するために、なぜこんなに苦労しなければいけないのか」という当時の思いが、一般社団法人読み書き配慮を創設した原点になったという。

読み書き配慮では、心理士による読み書き検査や検査者の養成、LDの学習配慮に関する相談、読み書きが苦手な小中学生がICTの活用や配慮を交渉する力などを学ぶスクール「KIKUTA」の運営、合理的配慮の事例集の公開などを行っている。