医学系の大学入試で「MMI」が注目、「学生の資質」を見抜く驚きの面接試験の中身 変わりゆく「医師の資質」がテーマの設問とは

では、推薦入試ではなぜMMIを導入したのだろうか。

「海外でMMIが導入されて約10年後の2013年、『医学部入試の課題と改革』という国際シンポジウムで、MMIの入学生は臨床実習のレベルが高いことが話題となりました。当時、推薦入試の導入を検討していた私も含む本学の主要メンバーがこのシンポジウムに参加しており、MMIを取り入れることになったのです」(出光氏)

横浜市立大学医学部医学教育学教室 教授

(写真:本人提供)

医師に求められる資質が近年変化していることも、MMI導入の背景にあるようだ。横浜市立大学医学部医学教育学教室 主任教授の稲森正彦氏はこう説明する。

「顕著な変化は2つあります。1つは医学知識の量が膨大に増えたこと。昔のように分厚い本で勉強していては追いつかず、ICTなどを活用しながら効率よく進めるタイプが求められています。もう1つ求められているのが、コミュニケーション能力です。一昔前は、権威ある医者のパターナリズムが好まれる傾向にありましたが、今の医療は患者さんを含めた『チーム医療』です。そのため、医師にはコミュニケーション能力や接遇なども求められており、こうした適性を見るにはMMIが合うと考えました」(稲森氏)

学生に求める資質を5つのテーマにして面接を行う

横浜市立大学のMMIでは、(1)社会性、(2)志望理由、(3)協調性、(4)独創性、(5)倫理性の5つのテーマの面接を受ける。テーマごとに面接室が用意されており、受験生は1室約10分で順番に面接室を回る。

「5つのテーマは『医学を学ぶ学生に持っていてほしい資質は何か』を議論して上がったものです。(1)社会性、(2)志望理由は、事前に記入された志望理由書をもとに質問しますが、(3)協調性以降はガラリと変わります」(出光氏)

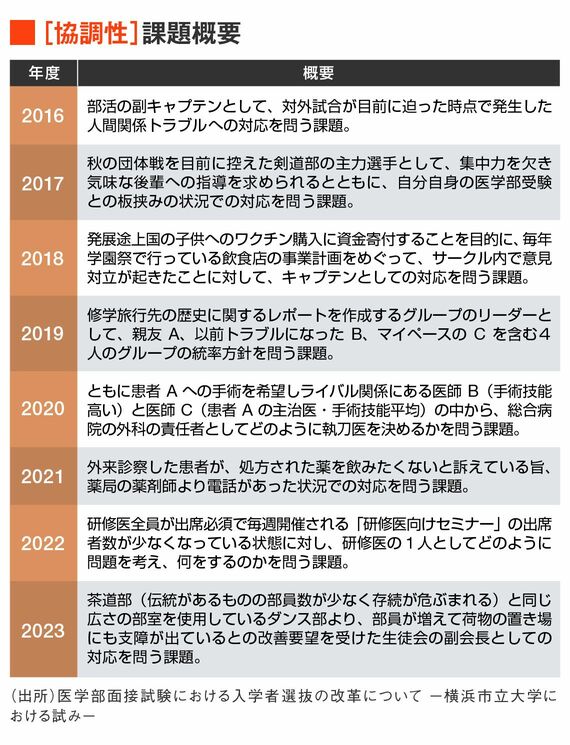

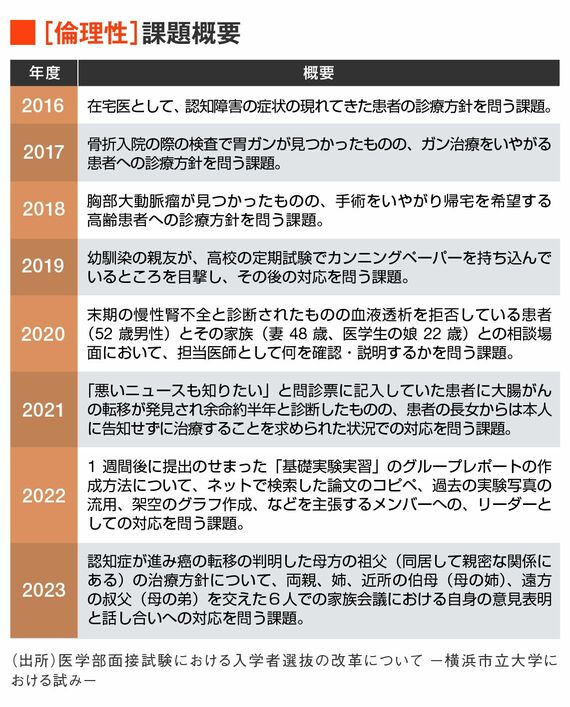

下図は、これまで同大の推薦入試のMMIで実際に提示された(3)協調性、(4)独創性、(5)倫理性の状況課題(シナリオ)の例だ。冒頭で紹介した「第2の富士山を作る」「地球外生命体を絵に描いて説明する」は、(4)独創性にあたる。(3)と(5)では実際の臨床現場で起こったことや、起こりうる状況も課題となっている。いずれも正解がない質問ばかりだが、どう評価するのだろうか。

「各テーマ、担当者がかなり作り込んで評価項目を設定しているため、面接者や受験者によって評価が大きくブレることはありません」(出光氏)

同大の推薦入試は、面接(MMI)1000点、共通テスト1000点の2000点満点で評価されており、MMIの比重は非常に高い。

「一般入試の面接は時間も限られており、いわば『医師に向いていない人』を見つけるもの。成績はよくても倫理的に問題のある受験生を見つけることはできますが、バランスのいい受験生をすくい上げることは難しいです。一方、MMIは本学が求める資質を持つ受験生を見つけることを意識しています。

実際、MMIを通過して入学した学生は2年次からの医学の専門科目の成績がよくて、社会的活動やグループ活動で積極的にリーダーシップをとることが多いのです。それもあり、推薦入試の募集人員を増やしました」(出光氏)

MMIで高評価の学生が入学後に活躍する

そもそもMMIの受験生の傾向は、大学が目指す方向性や求める学生像と重なるようだ。MMIを導入した初年度の願書を見て、すでに手応えを感じたという。