熊谷市全域で民間主導の子ども食堂、「福祉の枠」を超えて大人も幸せに 大学や企業とも幅広く連携、多方面にメリット

「それ、福祉でしょ?」子ども食堂への不信を克服するには

貧困や孤食などの事情を抱える家庭への援助として、自治体や地域住民によって設けられる子ども食堂。最大の目的は貧困対策であるため、そこにはどうしても悲壮なイメージがつきまとう。

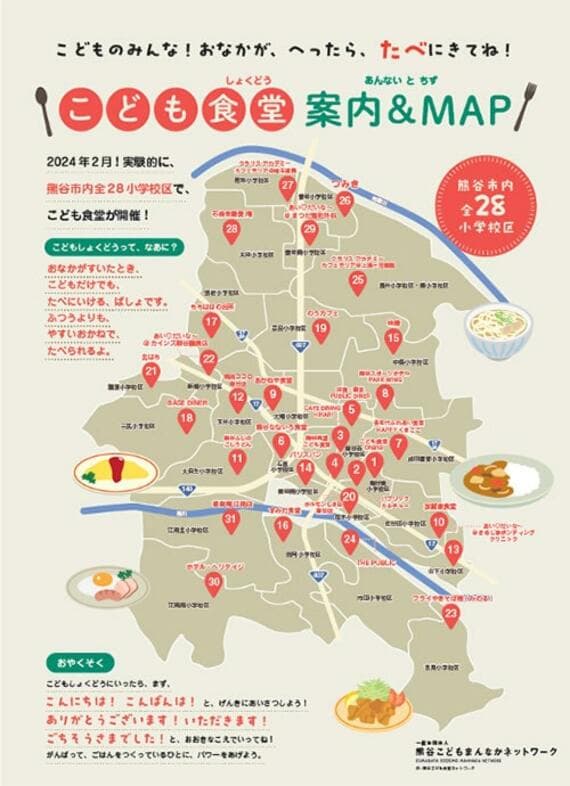

だが、民間団体である「熊谷こどもまんなかネットワーク」が進める熊谷市の子ども食堂は、何だか明るく楽しそうだ。既存の子ども食堂に加えて地域の20以上の飲食店に協力を得ているため、おしゃれな洋食もあれば本格的な手打ちうどん、そばもある。

世代を問わず高齢者もコミュニケーションできる拠点もあるし、大学生や高校生といった若者が参加する機会もある。同ネットワークの統括ディレクターで、市内で飲食店を経営する加賀崎勝弘氏は語る。

「市の学校関係者に、『給食がない夏休みが明けると、げっそりやせて登校してくる子どもがいる』と聞いたのです。この現代で、この熊谷で? と、最初は信じられなかった。でも聞いてしまったからには、無視したら後悔すると思いました」

加賀崎氏は子ども食堂を実施しようと決め、協力を仰ごうと企業や飲食店を回り始めた。だが、返ってきた反応には冷たいものも多かった。とくに忘れられないのは「それ、福祉でしょ?」という言葉だ。政治や行政への不信感からか、「本当に必要な人に届くの?」と半信半疑の人もいたという。

「私自身、数年前に『子ども食堂に協力してほしい』と言われたことがあったのですが、当時はその必要性がピンと来ませんでした。疑う人の気持ちもとてもよくわかる。広く協力してもらうためには、このプロジェクトを世間的な『福祉』の枠から外に出す必要があるのだと感じました」

冒頭の「明るく楽しそう」な印象の理由は、おそらく、この加賀崎氏の姿勢にある。同氏は民間団体を立ち上げるだけでなく、自身が講師を務める立教大学の授業にこの活動を取り入れ、学生を巻き込みながら発展させている。若者の参加が多いのはこのためだ。

それぞれの食堂の運営には広くボランティアを募集しているので、閉鎖的な雰囲気もない。提供される料理だけでなく、店主の趣味や副業によって食堂に特色が出るのも面白い。地域の農家や事業者から食材の提供を受けており、フードロスの改善にも寄与している。さらにはweb3.0を活用した組織「熊谷共和国」と協働し、コミュニティ通貨による活動の幅も広げてきた。関わる多くの大人にも喜びがあるこのプロジェクトは、単なる子どもへの施しではないのだ。