酒田市立琢成小が周年事業で「アントレ教育」導入の訳、大人も参加「授業の中身」 当初は戸惑いも…教員を変えた気づきとは

プロジェクトの種を見つけよう

2025年7月11日。快晴の空の下、山形県酒田市立琢成小学校の体育館は、いつもとは異なる熱気で包まれていた。この日は「琢成アントレDAY」。同校の保護者や起業家、教育者などおよそ120名もの大人が全国から集まり、165名の児童と一緒に地域課題の解決策などを話し合い、プレゼンテーションし合う日だ。

ファシリテーターを務めるのは、2024年12月から同校の学びに伴走する教育企業「一般社団法人まなびぱれっと」代表理事・「特定NPO法人まなびあれんじ」理事長の小泉志信(しのぶ)氏。

教員として都内の公立小学校に勤務経験を持ち、現在は神奈川県鎌倉市教育委員会教育文化財部学びみらい課に所属する起業家兼教育行政職員で、今回の企画を牽引している。

一般社団法人まなびぱれっと 代表理事、特定NPO法人まなびあれんじ 理事長

1996年生まれ。東京学芸大学教職大学院卒。教員1年目時に起業した「一般社団法人まなびぱれっと」を運営しながら教育現場で活躍。2023年度は板橋区立板橋第十小学校で1000人の大人と出会い人生設計を考える探究学習を実践

冒頭、小泉氏は「新しいことを始めたり作ったりする人のことを『起業家』と呼びますが、起業は決して大人だけの仕事ではありません。ここにいる全員が関わることなんです」と語りかけた。

続いて、この日のために東京からやってきた都内公立小6年生の児童を紹介。小泉氏の前任校に在籍するこの児童は、堂々とした様子で、自身が現在進めているプロジェクト「COCORO」について発表した。友達や先生にも相談しづらい悩みを匿名で相談でき、子どものための安全な居場所づくりを目的としたアプリの開発を進めているという。

小泉氏は、「こんなふうに、みんなの身近な困りごとがプロジェクトの種になります。そして、地域の施設を訪問したり、さまざまな職業の人と交流したりしながら探究を深めていくことで、プロジェクトの種が社会とつながる生きた学びになります」と続けた。

「何でもできる!」プレゼンテーションの挑戦

ここからはいよいよ、同校の児童が大人たちと一緒にプロジェクトを考える時間だ。

小泉氏は、子どもたちに「身近な困りごと」から「解決策」を考える思考プロセスを丁寧に説明し、例えば「安全にサッカーする場所がない」なら「みんなが楽しめる小学生向けのサッカースクールを作る」といった具体的な例を示した。

「『小学生だから無理』とか、『僕(私)にはできない』なんて思わないで。君たちはなんでもできるスーパーマンよりもすごいんだ!」と、ユーモアを交えながら子どもたちを励ます小泉氏。会場は笑いと拍手に包まれ、子どもたちの表情が一気に明るくなった。

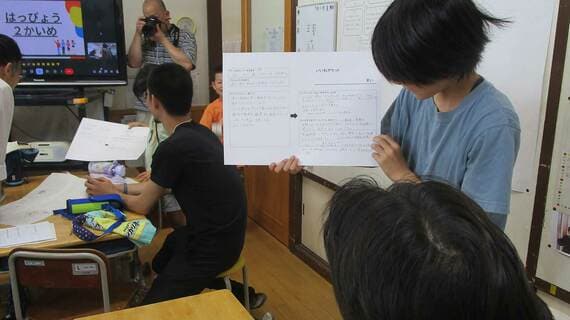

その後、低学年・中学年・高学年が交ざった児童3人と大人2人が1チームとなり、各教室に分かれてチームごとに自分たちの「困りごと」と、それを解決するアイデア、プロジェクト名を1枚のワークシートに書き出していく。同校の教職員は、この日はサポート役として、子どもたちの挑戦を見守っている。

グループワークでは、同じチームの子どもたちの声に耳を傾け「なるほど、確かにそれは困るよね」と相づちを打ったり、「その解決策のアイデア、いいね!周りの人にわかりやすく伝えられるよう、こうするといいと思うよ」などとアドバイスをする大人たちの姿が見られた。最初は緊張した様子が見られた子どもたちだったが、大人たちと話し、認めてもらうことでどんどん自信を持って対話を重ねる姿が印象的だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら