北海道平取高校が独自科目「アイヌ文化」を開始、真の「多様性と共生」とは アイヌ文化の伝承者に言語、工芸、歴史を学ぶ

(写真:平取高校提供)

アイヌ文化への理解を深め、社会的弱者との共生を考える

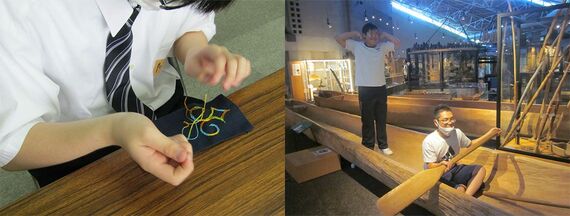

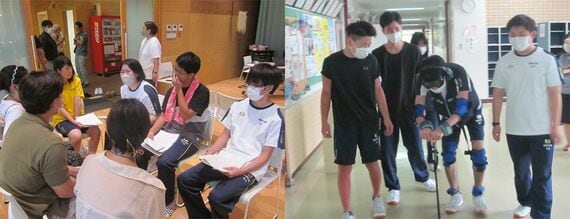

「アイヌ文化」の授業開始とともに、平取高校は「ダイバーシティ&インクルージョンを学ぶ高校」という目標を掲げる。地域の意見を取り入れるべく通年の学校見学を受け入れたり、校則なども生徒会主導で生徒が話し合う制度を取り入れたりと、改革を進めている。また、高校のすぐ隣には特別支援学校があるため、こちらと連携した授業も活発に行っている。

多様性や共生は学校教育の現場でも求められる理念だが、旧来の教育を受けてきた生徒たちにはなかなかピンと来ないものだろう。先日もこんなことがあった。

「生理が来ると腹痛などの症状が重く、学校に来られないことがしばしばある女子生徒がいました。欠席が増えてしまうことについて、彼女は親しい教員に『大人は生理休暇があるのにね』と言ったそうです。しかし生徒自身は、そんな学校の現状に不満があるというわけでもありませんでした」

おそらくその女子生徒は、規則が変えられる可能性にすら思い至らなかったのだろう。これはまず、学校側がその姿勢を示す必要がある――そう感じた鈴木氏はさっそく校内にはかり、生理での体調不良は、申請すれば欠席ではなく公欠扱いにできる制度を整えた。

「これからは欠席にしなくて済むよと教員が伝えると、その生徒はとても喜んでくれたそうです。こちらもとても嬉しかったですね。こうした経験から、生徒の自己有用感がどんどん育ってくれればと考えています」

また、全国で進む過疎化は平取町にとっても悩みの種だ。高校の生徒数も年々減り続けており、現在はそれぞれの学年につき1クラスのみ、全校3クラスで構成されている。さらに1クラスの人数も、この数年は20人以下で推移している。自治体にも学校存続への危機感があり、高校の魅力化や特色化の推進は「待ったなしの急務だった」と鈴木氏は言う。

「札幌からも距離があり、周辺でもJRの廃線が進んでいます。冬は寒く、気候や地理的な不利があるのは事実です。しかし、小さな学校だからこそ柔軟な対応ができるし、こうした土地だからこそ学べることもあるはずです」

例えば平取高校では、地域の高齢者や外国人との交流も積極的に実施しているが、ここから感じ取れることも多いだろう。町の人口の3割を超える高齢化率のこと。減少する労働人口を外国人が補い、町の主たる産業である農業を支えていること――。これらは決して平取町だけの特別な事情ではなく、現代を生きるすべての日本人が直面する問題だ。

(写真:平取高校提供)