たかが「中学受験の塾についていけない」だけで「不出来な子」は早計な理由 親が学ぶ「親塾」で勉強法と子の心身を理解

たかが中学受験の塾に遅れるだけで「できない子」は早計

「親塾」の受講者には、子どもを難関中高一貫校に通わせている親が多いが、実は和田氏は、「地方在住で教育格差を感じていたり、子どもの成績が伸び悩んでいたりする親御さんにも情報を届けたい」との思いが強いという。

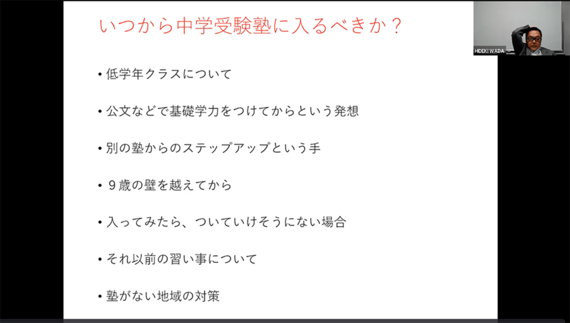

「『難関中高一貫校から東大や医学部に』と考える親は多いですが、難関大学を目指すルートはこれだけではありません。そもそも中学受験自体、各教科満遍なく解けるセンスが問われたり、早生まれは不利になりやすかったりと、子どもによって合う・合わないがあります。『9歳の壁』と言いますが、丸暗記が得意な8歳ごろまでは、算数よりむしろ数学のほうがわかりやすかったりもします。中学受験はやめて英語と数学を先取り学習し、大学受験で理系を選ぶのがよい子もいるでしょう。たかが中学受験の塾についていけないだけで『できない子』と扱うのは早計なのです」

大学受験においても、海外を含めた進学先の選択肢が増え、総合型選抜など入試方法も多様になっているが、和田氏は「受験が絡むとなぜか価値観が古くなりがち」と危惧する。

「エリート塾の子どもたちがこぞって東大理Ⅲを目指すのが最たる例です。正直、東大理Ⅲに行って医師になるより、IT分野などで起業したほうが収入を得やすい時代です。受験生は視野が狭くなりがちなので、まずは親が『勉強ができるなら理Ⅲ』という従来の価値観に縛られず、現実を踏まえたアドバイスができるように視野を広げる必要があるでしょう」

世界で活躍したいなら、高校までの基礎学力を身につけたうえで海外進学するのもよいと和田氏は言う。海外進学や留学が難しくても、「日本の常識は世界では通用しないという現実は子どもに伝えておいたほうがよい」そうだ。

「学校の成績が優秀で教授の言うことを素直に聞く子が、社会で成功できるとは限りません。アメリカの大学入試では、教授の代わりにアドミッションズ・オフィスの専門スタッフが面接官を務めます。あえて教授に反発しそうな学生を採り、学問の活性化を図るようです。また大学院に進学する場合、海外では博士号を取得して初めて一人前と見なされることも知っておいたほうがよいでしょう」

大学での講義も受け持つ和田氏は、「学生は従来の価値観に安住し、新しい情報を集めることに貪欲でない」印象があるという。

「医学部生も履修できるようにした医療経済学の講義は、受講生がわずかしかいません。これからの時代に医者になるなら、医療経済の実態を知るのは必須のはずですが、国家試験のことしか頭にないのでしょう。広い視野を持つのは大学生でも難しいのです。だからこそ、せめて親は多角的に情報を集め、子どもに伝えてほしいのです」

「この方法しかない」という思考をやめれば教育虐待も防げる

近年騒がれている教育虐待に関しても、親が「選択肢は他にもある」という柔軟な見方をできないことが一因ではないかと和田氏は考察する。

「例えば、子どもが塾の勉強についていけないとき、転塾や別の勉強法を試すという選択肢に気づかず、『ここでついていけなかったら終わりだ』と考えると、厳しく叱責してしまいます。教育虐待をする親も、子どもに成功してほしい一心のはずですが、勉強を嫌いにさせてしまってはいよいよ成功は難しい。試す前から『この子はダメ』と決めつけるのは、もはやネグレクトです。前述の私の弟は、母から『兄貴ができるんだからあんたもできる。うちの血は賢い。今勉強ができないのは学校のせいだ』と聞かされていました。だからこそ、『勉強法さえ変えれば、東大に行ける』と信じて動けたわけです。子どもに『自分はできる』と思える体験をさせて自信を持たせ、勉強嫌いにさせないことが親の一番の務めでしょう」