日本「PISA2022」3分野すべてで世界トップレベルの真因、読解力は2位に急上昇 国立教育政策研究所・大野彰子氏に聞いた

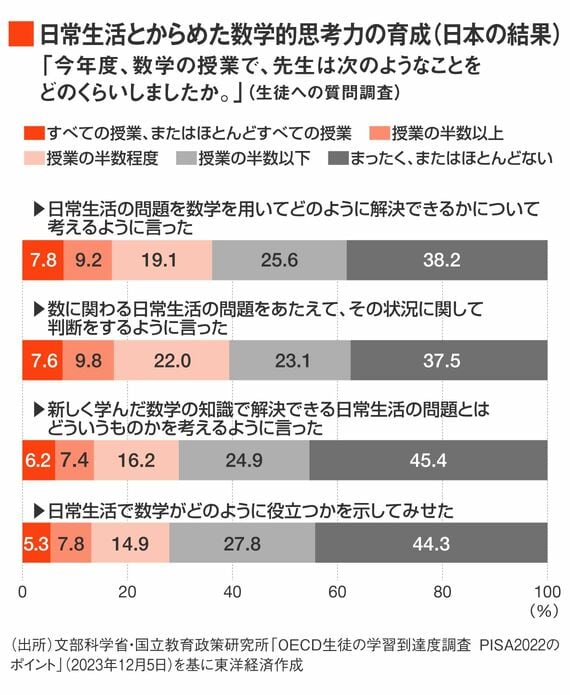

とくに高校の数学においては、この点に課題があることは文部科学省としても以前から認識しており、現在の学習指導要領においては指導計画の作成にあたり、「数学的な見方・考え方を働かせながら、日常の事象や社会の事象を数理的に捉え、数学の問題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決し、学習の過程を振り返り、概念を形成するなどの学習の充実を図ること」と打ち出しています。

文部科学省の教育課程課の教科調査官が、全国の教育委員会や数学の先生方に学習指導要領の内容や実践事例の周知、授業改善に関する指導助言を行い、課題と向き合っています。

──ICTの活用状況についてはいかがでしょうか。

日本の各教科の授業でのICT利用頻度はOECD諸国と比較すると低いという結果が出ています。また高校生自身が情報を集める、集めた情報を記録、分析、報告するといった場面でデジタル・リソースを使う頻度も他国と比較して低い、すなわち「ICTを用いた探究型の教育の頻度」の指標がOECD平均を下回り、このICT活用調査に参加したOECD加盟国中最下位でした。

ただ、高等学校においては、GIGAスクール構想による端末の整備が本格的にスタートしたのが2022年度で、「PISA2022」は日本では2022年6月から8月にかけて実施されたため、これらは「GIGAスクール構想の整備中に出た結果」と受け止める必要があります。高等学校においては、まさに現在進行形でGIGAスクール構想が進んでおり、今後これらの状況は改善していくと見込んでいます。

──「日本の生徒は自律学習を行う自信が低い傾向にある」という報告もあります。

生徒質問調査の「今後、あなたの学校が再び休校した場合、以下のことを行う自信はどれほどありますか」という質問に対する回答として、「Zoomなどのビデオ会議システムを使う」ことに自信がある生徒の割合は比較的高い傾向にありました。しかし、「自力で学校の勉強をこなす」「自分で学校の勉強をする予定を立てる」など、自律学習についての自信が低い傾向にあることが明らかになりました。

感染症の流行や災害の発生など非常時のみならず、変化の激しい社会を生きる子どもたちにとって、ふだんから自律的に学んでいくことができる経験を重ねることは必要不可欠です。学習指導要領にある「主体的な学び」を日々の授業で実践し、これらの学びに必要なICTをはじめとしたさまざまなツールを一人ひとりの子どもの学習進度や興味・関心等に応じて使えるよう工夫を重ねることが大切です。

文部科学省では、自立した学習者を育成していくためにはどのような授業がよいのか、国内の好事例の共有などの取り組みを進めていきます。

教員不足は世界共通、デジタル学習の準備体制にも課題

──「PISA2022」の学校質問調査結果を見ると、日本における教員不足が前回の「PISA2018」から悪化傾向にあることが見てとれます。

「PISA2022」の結果において、日本の生徒の64%が、学校長が「教員不足のため指導に支障が生じている」と回答した学校に通っており、前回の「PISA2018」のときの53%よりも増加しています。また、日本の生徒の43%が、学校長が「教員の能力不足のため指導に支障が生じている」と回答した学校に通っており、「PISA2018」のときの40%よりも増加しています。

日本において、教員不足に拍車がかかっていることはデータからも明らかですが、実は教員不足は世界共通の課題であり、2018年から2022年にかけて、学校長が「教員不足のため指導に支障が生じている」と回答した学校に通う生徒の割合は58カ国・地域で増加したとOECDから報告されています。

──デジタル学習に対する学校の準備態勢についての調査結果についてはいかがでしょうか。

OECD加盟国全体の傾向としては、「オンライン上の有効な学習支援プラットフォームが提供されている」については「PISA2018」から大きく改善傾向にあります。日本は、「デジタル機器を指導に取り入れるために必要な技術的・教育的スキルを持つ教師がもっとも増加した国」の1つであると報告されています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら