灘中「算数入試」の狙いとは?灘校の数学教師に聞く「できる子」を飽きさせない授業の秘密 「数学ができる」は人に分かりやすく説明する力

灘中入試問題が示す「灘校が求める生徒像」とは

灘中学校の入試は2日間にわたって実施され、算数は1日目に小問集合形式、2日目に記述式の問題が出題されるのが例年の傾向となっている。同校の入試問題が注目される理由として、河内氏は「1日目の問題はパズル的な要素が強く、問題文も比較的短いため、算数や数学から離れた大人でも『挑戦してみようかな』と気軽に思えるからではないか」との見解を示す。

灘中学校・灘高等学校 数学科教諭

自らも灘中高で学び、卒業後は東京大学教養学部理科一類に入学。東京大学教養学部基礎科学科数理科学分科卒業、同大学大学院数理科学研究科博士課程修了。2009年4月より灘中学校・高等学校教諭に就任。著書『灘校現役数学教師と探究する 灘中入試問題』(講談社)では、「楽しい難問」として知られる灘中の入試過去問の解法を解説している

(写真:©霜越春樹)

「教科書レベルの問題では全員が正解してしまい選抜機能が果たせません。また、難しすぎたり時間がかかりすぎたりする問題は、受験生の精神的負担になるため不適切です。そのため、受験生の日頃の学習成果や本来持っている力を測れるような出題を心がけています。灘中入試では社会の試験は実施しませんが、算数の試験で消費税の税率変更に関連する出題がなされたこともあり、このような時事的な要素には『世の中のことに広く関心を持ってほしい』という出題者の意図が反映されています」

スピードと思考力の両方が問われる出題を通して、灘校はどのような生徒を求めているのだろうか。

「灘校が求めるのは、小学校で学ぶ基本的な算数の力を身につけていることを前提として、中学校以降の数学を無理なく学べる基礎力を持った生徒です。また、初めて見る問題に対しても、焦らず冷静に、柔軟な思考で問題を咀嚼して解決に向かう力を備えた生徒に入学してほしいと考えています」

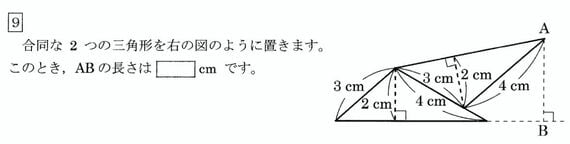

(画像:河内氏提供)

高い能力を持つ生徒が入学することを前提に、灘校では中学数学を中2の初め頃までに終え、早い段階で高校数学の学習を始めるカリキュラムを組んでいる。この進度は「一般的な中高一貫校よりも1年近く前倒し」だという。通常なら中1で学ぶ「空間図形」の単元を、中学範囲の平面図形を一通り学んだ後に回し、中3の「三平方の定理と空間図形」の内容とまとめて学ぶといった体系的なカリキュラム編成により、短期間での学習が可能になっているそうだ。