灘中「算数入試」の狙いとは?灘校の数学教師に聞く「できる子」を飽きさせない授業の秘密 「数学ができる」は人に分かりやすく説明する力

なお、中学受験の算数を保護者が子どもに直接教えることは、「あまりお勧めできない」とのこと。「塾などの指導者に一任した方がよい」というのが河内氏の考えだ。

「保護者の方が塾の指導法と異なる解き方を教えると、子どもが混乱する可能性があります。どうしても保護者が勉強を見る必要がある場合は、どこまで理解できているのかを聞く『聞き役』に徹し、子どもが自力で解決策に気づけるよう状況を整理していくのがよいと思います」

灘中学校のような難関校を受験する場合、小学生のうちから方程式などの数学的な解き方を身につけておくべきなのかは気になるところだが、河内氏は「必ずしもその必要はない」と話す。

「中学入試の問題は、小学校で習う範囲の考え方で解けるように作られています。子ども自身が方程式の考え方を理解して使いこなせるのであれば、方程式を使ってもよいのですが、入試のために無理に教え込む必要はありません。大切なのは、本人の理解度に合わせて、適切な方法で考える力を伸ばしていくことです。灘中を志望するからといって『方程式もマスターしておかないといけない』と押し付けることは、逆効果になりかねません」

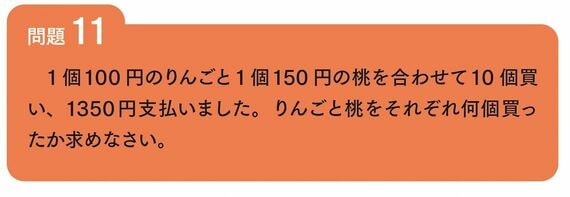

中学以降の数学の考え方を小学生に伝えるには、数学の言葉遣いを算数の言葉に翻訳して説明するのが1つの方法で、河内氏は著書『灘校現役数学教師と探究する 灘中入試問題』の中で、「鶴亀算」を算数と数学のそれぞれの立場から解説する例などを扱っている。同書を読んだ数学の教員からは「自分の授業でも活用したい」との感想が寄せられたという。

(画像:講談社提供)

「中学入試の算数の問題には、数学の本質的な美しさや面白さを感じられる良問がたくさんあります。中学・高校の教員の方はもちろん、しばらく数学から離れている方にも、問題をただ解くだけでなく、その背景にある数学の奥深い世界の魅力を発見していただけたらと思います」

(文:安永美穂、注記のない写真:ましゃいこ / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら