灘中「算数入試」の狙いとは?灘校の数学教師に聞く「できる子」を飽きさせない授業の秘密 「数学ができる」は人に分かりやすく説明する力

授業を行ううえで河内氏が特に意識しているのが、単元同士の「つながり」だ。

「三平方の定理を学ぶと、それを応用することで、内角が15度・75度・90度の直角三角形の三辺の長さの比を求めることができます。さらに、もう少し進んで三角関数の概念を使うと、加法定理を用いて答えを簡単に導き出すこともできるようになります。

数学の世界には『関係なく見えるものが実はつながっている』ということがしばしばあります。ネットワークがあるので、授業の中で『前に勉強したことを振り返ってみよう』『実はあのときの計算を一般化したものを僕たちは今の単元で勉強しているんだよ』という振り返りを行い、学んでいることの全体像が分かるようにしています」

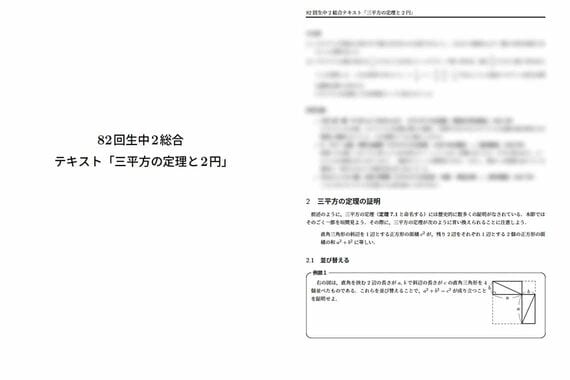

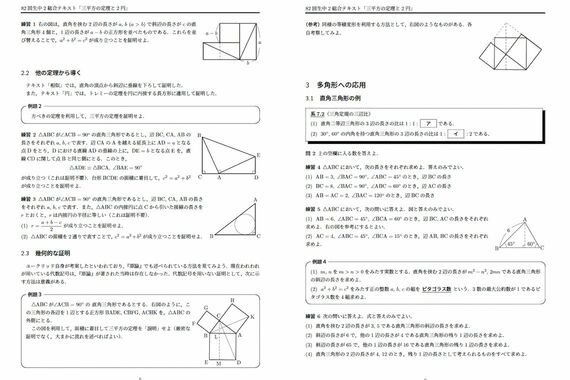

授業を円滑に進めるため、河内氏は単元ごとにオリジナルの教材冊子を作成している。その内容は、教科書に載っている例題の解答・解説をあえて省略し、定理や公式の発見にまつわるエピソードなどを加え、教科書の章末問題を例題や練習問題として掲載したものだという。

(画像:河内氏提供)

冊子に沿って新出事項の理解を進める際には予習を課さないが、ある程度学習が進んで演習を行う段階になれば、生徒はこの冊子で予習を行い、授業で答え合わせをする。なお予習の際は、副教材の総合参考書などを見てもよく、取り組み方は生徒に一任しているそうだ。

また、中学生を中心に、毎回の授業に対応する形で30分から1時間程度で取り組める宿題を出し、確認テストを授業内に実施。数学が苦手な生徒に対しては、「他教科の教員とも情報を共有し、家庭での学習環境などの本人が抱えている困りごとを把握して、根本的な解決策を考えていく」とのこと。授業に集中できていない生徒には、授業後に個別に声をかけているという。

「数学の勉強では『分からないことを放置しない』ことが最も重要です。つまずいている生徒は、何が分かっていて何が分かっていないのかを自覚できていないことが多いので、まずはそれを自覚できるように導くことが教員の役割です。宿題についても、ただ答えを書き写すだけでなく、答えを見て解き直した後に5分ぐらい経ってからそれを再現できるかを確かめる、なぜこの問題が解けないのかを自分の言葉で説明できるようにするといった取り組み方まで含めた指導が必要になります」

一方で、数学が得意な生徒にも、正解した問題について「別解はないか」「もっと工夫して解けたのではないか」と分析させて、思考を言語化させることがさらなる数学力の向上につながっていくという。

なお、灘校では数学好きな生徒が多いため、数学ばかり勉強して他教科の学習を後回しにすることがないよう、課題を与える際は「最低限やってほしいこと」と「他教科の勉強を終えて余裕があれば挑戦してほしいこと」の線引きを明確に示すことも意識しているそうだ。

保護者は中学受験の算数を教えない方がよい

7歳と5歳の子どもの父親でもある河内氏は、家庭では日常生活の出来事を算数に結びつけて問いかけることを心がけているという。

「先日、割り算の学習を始めた長男の様子を見ていた次男が、晩ごはんのときに唐突に『3÷5』と言い出したことがありました。『3÷5って何のこと?』と尋ねてみても、よく分かっていないようだったので、そのときは『丸いケーキ3個を5人で分けるにはどうすればいいかな?』『3リットルのジュースを5人で分けるには?』といった声かけをしました。こう問いかけることで、子どもは割り算や分数についてさらに考えるようになります」