日本「PISA2022」3分野すべてで世界トップレベルの真因、読解力は2位に急上昇 国立教育政策研究所・大野彰子氏に聞いた

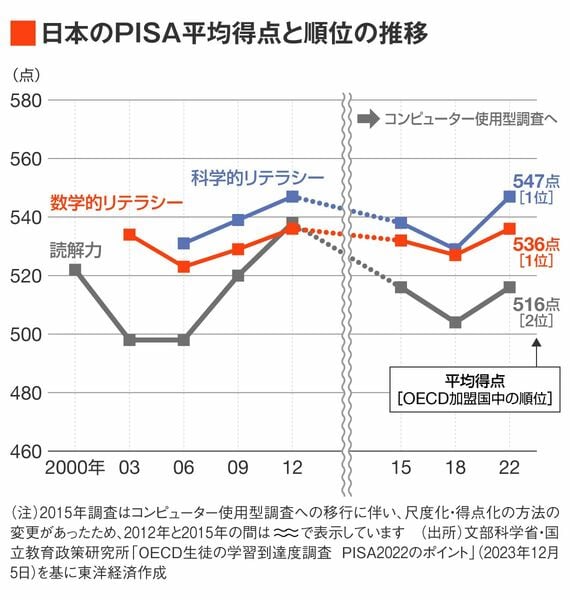

PISA調査はその特質上、前回のみとの比較よりも、長期的傾向を見ることが大切だといわれています。「長期的傾向」という視点で見ると、OECD全体の平均得点は3分野すべて下降傾向にありますが、日本は読解力をはじめすべての分野で下降傾向は見受けられず、平坦型で推移しているところも大きな特徴といえます。

OECDが分析する「レジリエントな」国の1つに

──コロナ禍、学校現場では先生方が「学びを止めない」と力を尽くしてきました。

コロナ禍、日本では給食や合唱指導をはじめさまざまな教育活動が制限されました。しかし、そんな中でも先生方が学校ならではの子ども同士の学びや先生と子どもたちとの関わりを大切に、高い使命感をもって頑張ってくださったことが今回の結果につながったと思います。

一方で、日本はこれまで先生方の頑張りに頼りすぎてきた側面もあり、教育現場では、教員の多忙化や教員不足などさまざまな課題が顕在化してきています。働き方改革や処遇改善、学校の運営体制の見直しなどを一体的に進めながら学校現場の環境をよくしていく必要があり、文部科学省は各自治体の教育委員会とともに、課題解決に向けて取り組んでいます。

──「PISA2022」の中心分野は「数学的リテラシー」で、各国の社会経済文化的背景(ESCS)との相関関係も公表されました。

PISA調査では、保護者の学歴や家庭の所有物に関する生徒質問調査の回答から「社会経済文化的背景」(ESCS=Economic, Social and Cultural Status)指標を作成しています。今回、日本は、数学的リテラシーの平均得点が高い国の中では、国内の「社会経済文化的背景」(ESCS)水準別に見た場合、「生徒間の数学的リテラシーの得点差が小さい国の1つである」と指摘されました。

これはどういうことかというと、「生徒の社会経済文化的背景が得点に及ぼす影響の度合いは小さい」、つまり「日本の学校は、社会経済文化的背景が低い生徒でも、学ぶ意欲があれば教員が支援し乗り越えることが比較的できている」ということが、データから読み解けるということです。

──「PISA2022」では新型コロナウイルス感染症の影響も調査されましたが、日本は「レジリエントな」国(=ピンチに対しても冷静に物事を考え、回復力のある国)の1つと位置づけられました。

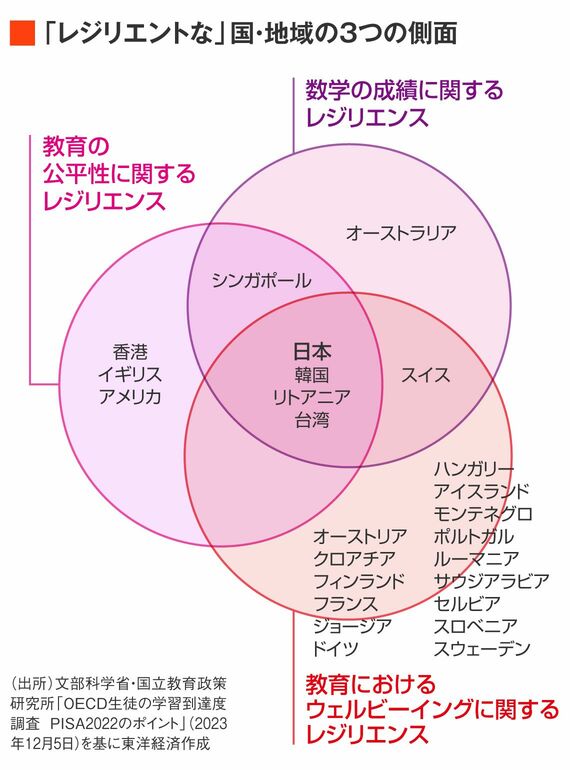

OECDは、2020年に世界を襲った新型コロナウィルス感染症が教育に与えた影響を鑑み、2018年調査から2022年調査にかけて数学の成績、教育におけるウェルビーイング、教育の公平性の3つの側面からそれぞれの変化に着目し、その結果から「レジリエントな」国・地域を分析しました。

日本は3つの側面すべてに安定・向上が見られ、韓国、リトアニア、台湾とともに「レジリエントな」国の1つとして位置づけられました。これは大きく注目すべきことであり、先ほど申し上げた教育現場で奮闘された先生方のご尽力の賜物だと思います。

一方で、現在日本では、子どもの貧困などが社会問題となっています。生徒の社会経済文化的背景にかかわらず生きる力を身に付ける、学校における教育の公平性を担保しつつ、ひとり親家庭の支援や奨学金などをさらに拡充していくことが求められていると思います。

「PISA2022」から見る、日本の教育の課題とは

──「PISA2022」から見る、日本の教育の課題について教えてください。

数学的リテラシーの得点は非常に高かったものの、数学的リテラシーに関する生徒への質問調査では、日本の生徒はOECD平均に比べ、「実生活における課題について数学を使って解決する自信が低い」ということがわかりました。

また、日本の数学の授業では、数学的思考力の育成のため日常生活とからめた指導を行っている傾向がOECD平均に比べて低い結果となり、回答割合から指標を算出すると、OECD加盟国37カ国中36位でした。

小学校の算数では買い物など日常生活とひもづけて数学的思考力を学びますが、中学校、高校と進むにつれて、数学はより抽象的な概念や理論を扱うようになり、生徒は日常生活との接点が減っていくように感じていることがわかります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら