2024年「中学入試国語」を解説、読解得意でも突然「書けなくなる」自由記述問題 実際の出題問題で見る「大学受験意識」の傾向

さて、ご存知の方も多いだろうが、大学入試では「総合型選抜(旧「AO入試」)」が隆盛を誇っていて、首都圏私立大学の合格者の約半数はこの総合型選抜を経た受験生であるとされている。この総合型選抜とは、提出書類や面接、小論文などのさまざまな試験を組み合わせ、一人ひとりを評価する入試方式を指す。近年は小論文を課す大学が増加しているようだ。小論文では与えられたテーマに応じて、具体的事例を盛り込みつつ、持論を展開するスキルが求められる。

こうした新たな大学入試制度の趨勢を受けてのことだろう。中学入試の国語では、「自由記述問題」が数多く出題されるようになった。2024年度で出題された「自由記述問題」の一部を紹介したい。

近年の中学入試国語で頻出する「自由記述問題」とは

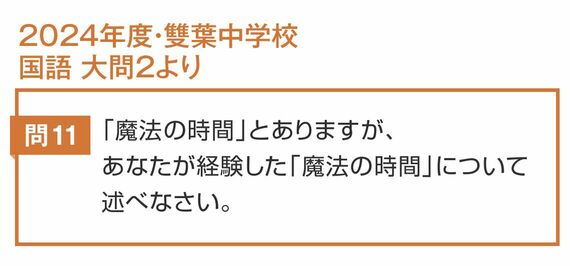

2024年度の雙葉で出題された自由記述問題では、<長田弘『子どもたちの日本(にっぽん)』(講談社)>の文章中に出てくる「魔法の時間」という表現に傍線部を引いたうえで、次のような設問が用意された。

一見すると、受験生各々が考える「魔法の時間」の体験談を記述すればよさそうである。しかし、そう簡単ではない。あくまでもこの文章で用いられている「魔法の時間」とはどういう意味なのかを汲み取ったうえで、それに即した具体的事例を書かねばならない。

私はこのように文章内容を理解することを前提にした自由記述問題を「読解融合型」と呼んでいる(一方で、100%受験生オリジナルの意見や感想を求める自由記述問題を「読解分離型」と呼んでいる)。

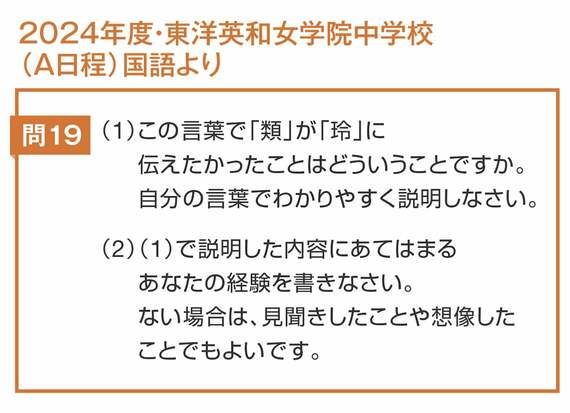

2024年度の東洋英和女学院(A日程)では、NHKでドラマ化もされた<北村薫『ひとがた流し(朝日文庫)』(朝日新聞出版)>の文章を題材に、登場人物の「類」が「玲」に向けた言葉に線が引かれ、次のような問題が出た。

こちらも先ほどの雙葉と同様、「読解融合型」の自由記述問題である。ほかにも、2024年度の駒場東邦やフェリス女学院では、題材になった本文の内容に関わる会話形式の短文を読ませたうえで、受験生の意見や感想を記述させる問題を出題している。

自由記述問題で突然「書けなくなる」子どもたちの特徴

さて、ここまで2024年度で出題された自由記述問題のほんの一端を紹介したが、普段は読解問題を得意にしている子であっても、この手の問題になると手が突如止まってしまうことがある。

私の限られた観測範囲ではあるが、このタイプの子どもたちに一脈通じているのは、消極的な性格、言い換えれば、自らの意欲を表明する機会が乏しいという点である。こう書くと物議を醸すかもしれないが、例えば、保護者が饒舌であり、あまり自ら喋る機会を与えられなかったような子どもたちが多いような気がしている。