10万部突破「きみのお金は誰のため」著者が中学生に語る「経済の捉え方」の深さ お金は道具、資産運用より「投資される側」へ

これではピンとこないかもしれませんね。例えばある家庭で、家庭内通貨「マルク」を発行するとします。子どもたちはスマホを見てばかりで家事を手伝いません。そこで、お父さん(中央銀行)が、“1マルク”と書いたカードを100枚作ります(紙幣)。お母さん(政府)は「100マルク借ります」と書いた借用書(国債)をお父さんに渡して100マルクを受け取ります。お母さんはある日、珍しく家事を手伝った子どもたちに3マルクずつ手渡します。この時点では、子どもたちは紙幣に価値を感じていません。

そこでお母さんは「これからは、お父さんもお母さんも家事をしない」、「毎日3マルク支払わないとスマホは使わせない」(強制力の伴う徴税)、「家事をすれば、給料をマルクで支払う」、「ご飯の支度で5マルク、洗濯で3マルク払う」(政府の給料)と宣言します。

この瞬間、マルクに価値が生まれるのです。やがて、子どもたち(民間)の間で発生する経済活動にもマルクが使われるようになり、皆が働いて支え合う社会が実現します。

ここで国について考えましょう。国が何かをつくるときは財源が必要なので、税金を集めなければなりません。通常、増税は国民の負担を増やすと考えられがちですが、例えば先ほどの家庭で、「ご飯の支度」(5マルク)の財源を増税で確保するのと、お金を借りる(国債の発行)のとでは、子どもたちはどちらがラクでしょうか。いずれにしろ子どもたちはご飯の支度をしなければならないので、結局負担は変わりません。実は、増税を避けて国債を発行しても、国民がラクできるわけではないのです。

財源が何であれ国民の負担(労働)は変わらないし、お金を貯めても働く人がいなければ生活はできません。まさしくお金は「誰かに働いてもらうチケット」に過ぎず、紙幣を発行しても生活が豊かになるわけではないのです。

モノの価値は「価格」と「効用」、どれだけ幸せになるが大事

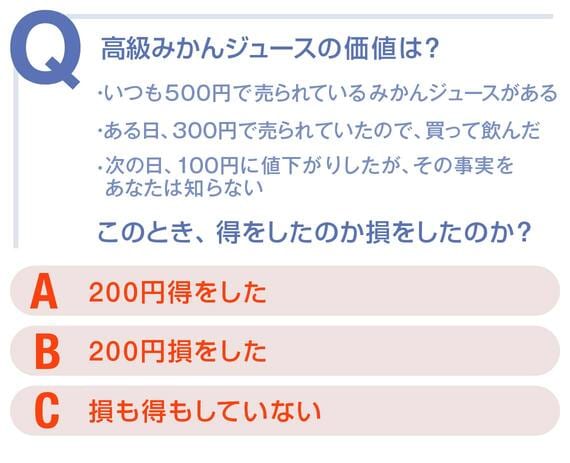

では、お金で測れる価値とは何でしょうか。次のクイズで考えてみましょう。

この場合、ジュースがまずくても得したと思うのか。あるいは、おいしくても損したと思うのでしょうか。実はモノの価値には、「価格」と「効用」という2つがあります。価格とは、売るときの価値=「商売人、転売する人にとっての価値」であり、一方で効用とは、消費者が使うときの価値(ジュースの美味しさ)で価格は関係ありません。つまり、「お金をいくら使うか」ではなく、皆さんが「どれだけ幸せになるのか」が大事なのです。価格と効用は全くの別物であり、効用の価値は1人ひとりが決めるものなのです。

次に投資を考えてみましょう。世間では「貯蓄から投資へ」が叫ばれていますが、この「投資」は資産運用という意味でしかありません。お金には2つの流れがあります。1つが消費で、服やパンを買うなど、今の生活のために働く人々に流れるものです。もう1つが投資で、将来の生活のために働く人々に流れるものです。国が橋や図書館をつくったり、皆さんが勉強したりするのも将来のための投資です。

ここで大事なのは、「お金を払う人」と「受け取る人(問題解決する人)」が存在することです。投資に流れるお金がどんなに増えても、受け取って課題を解決する人がいなければ社会は成長しません。皆さんは投資を資産運用だと考えがちですが、受け取って課題を解決する人がいなければ、社会は豊かにならないのです。その意味でも、若い皆さんには投資を受け取って課題を解決する人になってほしい。ぜひ投資される側になって、これからの社会を豊かにしてほしいと思っています。

ここまでの話をまとめると、お金は「誰かに働いてもらうチケット」で、私たちは、お金という道具を介して支え合って生きている、ということです。次は、自分が何に価値を感じるのか、幸せのモノサシを持ったほうがいい。そして、1人ひとりが支え合っている社会だからこそ、困っている人を助けるなど、自分が周りにどんな価値を提供できるかを考えてほしいのです。