10万部突破「きみのお金は誰のため」著者が中学生に語る「経済の捉え方」の深さ お金は道具、資産運用より「投資される側」へ

経済の捉え方には「お金」と「働く人」の2種類がある

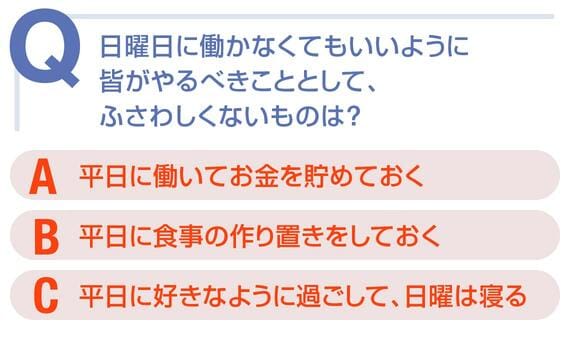

お金があれば生きていけるのでしょうか。登場人物の中学2年生の優斗くんは「将来は、年収の高い仕事につきたい」と考え、投資銀行勤務の七海さんは「生きていくにはお金に頼るしかない」と考えています。おそらく皆さんもそう思っているのではないでしょうか。しかし、謎の老人ボスはこう言います。「お金自体に価値はない」「お金で解決できる問題はない」「みんなでお金を貯めても意味はない」。いったいどういうことでしょうか。まずは、3択クイズを出します。ぜひ考えてください。

正解はAです。「どういうこと?」と思う方も多いでしょう。もし「学校で勉強できるのは誰のおかげ?」と問われたらどう答えますか。もちろん「親など保護者のおかげ」と答えるでしょう。それは、「お金」の出所が保護者だからです。

しかし、もう1つの考え方があります。それは勉強を教えてくれるのは先生だから「先生のおかげ」というものです。こちらは働く「人」に着目しています。

世間では「お金」に注目した経済の捉え方が一般的です。例えば、働いて給料もらう→洋服を買う→ボーナスもらう→旅行するというように、洋服が買えるのは「過去に働いたから」で、お金をもらうと嬉しいのは「将来使えるから」と、私たちは自分の時間軸で経済を捉えています。

一方で、働く「人」に注目した経済の捉え方は、私たちが今生きている空間=社会の中で、働く人がいるから生きていけるという考えです。私たちは1人では生きていけず、毎日、数千、数万の人に支えられています。先ほどのクイズは、自分1人なら「A平日に働いてお金を貯めておく」もふさわしいですが、周囲の空間=社会のことを考えれば、日曜日に働く人がいなくなりますから生活が回りませんよね。ですから、皆がやるべきこととしてはふさわしくないのです。実は年金問題も同じで、一口に多くの人がお金を貯めれば解決する問題ではありません。皆がお金を使わなければ景気が悪くなり、給料も上がらず、年金の掛け金を収められません。お金を考える際は、働く「人」に注目して「社会」を見つめることも重要なのです。

お金は「働いてもらうチケット」、発行しても豊かにはならない

お金の向こう研究所代表

社会的金融教育家、作家

元ゴールドマン・サックス金利トレーダー

(写真は本人提供)

ーーーーーー

出張授業・講演の依頼、問い合わせは、book_pr@toyokeizai.co.jpまで

ーーーーーー

そもそもお金とは何でしょう。お金に価値があるなら、たくさん印刷すればいいし、暗号資産が増えれば世界は豊かになる。いろんな問題が解決できそうですが、果たして本当でしょうか。

もし無人島で生活するならお金は必要ありませんね。では、なぜ現代社会の生活では必要なのか。それは、「誰かに問題を解決してもらうため」です。お金は誰かに働いてほしいときに渡すチケットで、それ自体に価値はありません。しかし、私たちはお金に価値を感じてしまいます。

律令時代、「和同開珎」という銅銭が普及しました。かつて、国家プロジェクトに携わる労働者には銅銭が支払われていました。平城京の市(いち)では、米・布・銅銭で商品を購入できましたが、米や布が生活必需品であるのに対し、銅銭はなぜ価値があったのか。それは当時の税制度「租庸調」で銅銭が納税に使えたからです。