貧困世帯の「教育格差」、原因は学習費の約7割占める「学校外教育」の体験格差 924名が利用する「15万~30万円給付」の実態は

教育にかける私費負担の大きさが教育格差を広げる

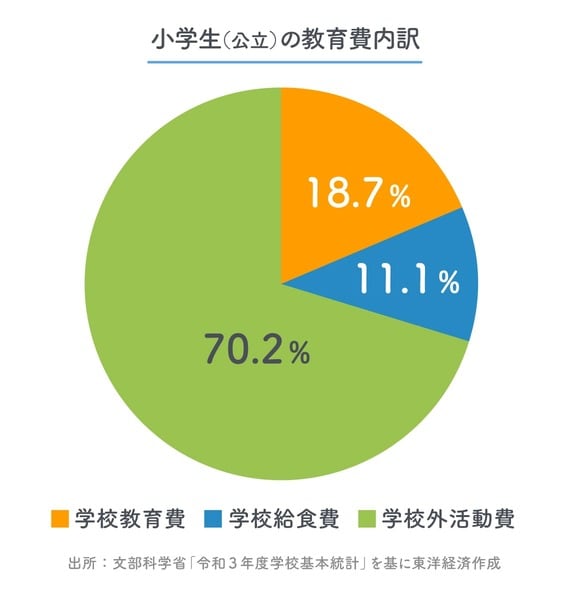

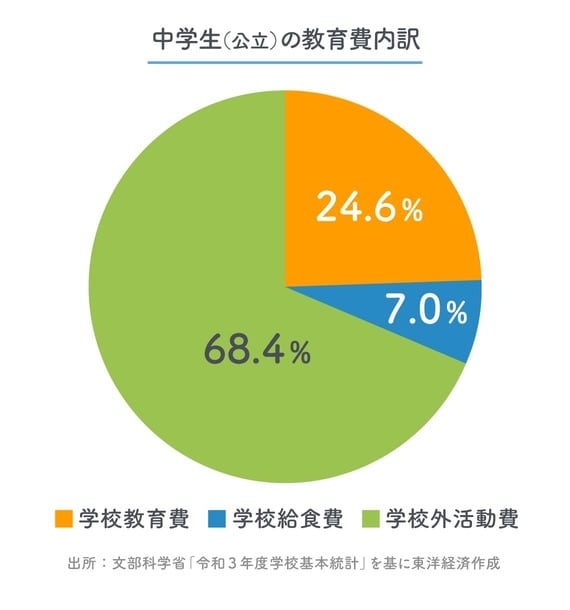

小中学生の子どもに「教育費がかかる」といえば、多くは「塾や習い事の費用がかかる」という意味だろう。それもそのはず、文部科学省が2022年12月に公表した「子供の学習費調査」によると、学校や塾など保護者が子ども1人に対して支出した1年間の学習費の総額は公立小学校で約35万円、公立中学校で約54万円。そのうち、学習塾や習い事など「学校外活動費」は公立小学校で約25万円、公立中学校で37万円と実に約7割を占めているのだ。

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事

関西学院大学在学中、NPO法人ブレーンヒューマニティーで国際交流事業に関わる。 2011年3月から東日本大震災緊急支援活動に参画し、その後当法人設立・代表理事に就任

(写真:本人提供)

「教育費の私費負担が重いことは、子どもの教育格差を助長する要因になっています」と話すのは、CFC共同代表の奥野慧氏だ。世帯収入の低い家庭では学校外の教育費を絞らざるをえない。すると子どもたちは学習塾や習い事に通えず、学習だけでなくスポーツや芸術など広い意味での教育経験が奪われてしまう。

「親の経済状態により、進路選択の不平等や、将来につながる学歴が得られないといった事態が起きているのが今の日本の現状です。格差を是正するには、親から子どもに貧困が連鎖する始まりである『教育機会』の格差解消、とりわけ子どもたちの放課後における教育活動を保障することが必要ではないかと考えます」

塾や習い事に使えるクーポンで教育機会を提供

そこでCFCが取り組んでいるのが、「学校外教育バウチャー」の提供による支援だ。その仕組みはこうだ。寄付金を原資としてCFCがスマートフォンで使える電子上の「スタディクーポン」を発行する。経済的に困難な状況にある子どもはクーポン利用を申請、自分が行きたい教育サービスを利用できる。利用先はCFCに登録をした教育事業者で、学習塾や家庭教師、キャンプや野外活動、スポーツ、文化活動、特別支援サービス、フリースクール、オンライン通信教育など多岐にわたる。教育事業者側はクーポン利用の対価をCFCに対して請求し代金を得る。