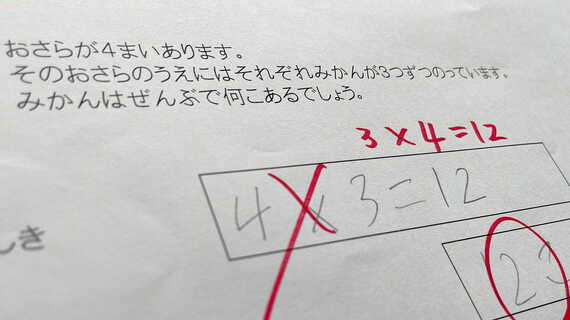

「掛け算の順序問題」はやっぱり決着がつかない 5×4が正解のとき4×5がバツになる不思議

当時の数学者は論争を意外なものと受け止めた

「掛け算の順序問題」が最初に顕在化したのはいつだったのか。『かけ算には順序があるのか』の著書もある算数史家の高橋誠氏は、次のように説明する。

「佐藤俊太郎著『算数・数学教育つれづれ草』(東洋館出版社)によれば、1965年ごろに大阪や神戸で論争が起こったとあります。帰国子女が日本に帰国して掛け算の授業に臨み、式の順序を逆に書いたところダメと指導されたそうです。ただし、あくまでもこのときはローカルな話でした。全国的に大きな話題となったのは、72年のことです。1月26日の朝日新聞で大きく取り上げられました」

朝日新聞が取り上げたのは、大阪府松原市の小学校2年生の算数テストで出された問題だ。「6人のこどもに1人4個ずつみかんをあたえたい。みかんはいくつあればいいでしょうか」。これに対し、答えは合っていたが式を“間違えた”子どもが何人かおり、答えにはマルがつけられたものの、式にはバツがつけられた(ちなみに間違えた式は6×4、正しい式は4×6)。その答案に疑問を感じた保護者が、考えを文書にまとめて学校のみならず大阪府の教育委員会や文部省(当時)に提出したことから、新聞で取り上げられるに至ったようだ。

「実は、数学者の間でも、この論争は意外なものだったようです。数学教育協議会(※1)を率いて、当時の算数・数学教育に大きな影響力を与えていた数学者の遠山啓氏は、著書(※2)の中でこの新聞記事に言及していますが、『この問題の答えとして、4×6だけが正解であり、ほかを誤りとする理由はどこにもない』『理屈がちゃんとたって、子どもがそれを理解してさえいたら、どんなやり方であってもいいのだ。交換法則はまだ教えていないから、それを遣ったのはバツだなどというのは、教える側の得手勝手にすぎない』としています」(高橋氏)

※1 数学教育協議会:1951年に発足した数学教育に関する民間教育研究団体

※2 遠山啓氏のコメントはすべて同氏の著書『遠山啓著作集 数学教育論シリーズ5 量とは何かI』より引用

「1つ分の数」「いくつ分」のメカニズム

一方、この遠山氏は同じ著書の中で興味深い提言をしている。「4×6=4+4+4+4+4+4という意味だとすることにも私は反対である。これはつまり、“かけ算は足し算の繰り返しだ”という定義なのだが、これは適当ではない。この定義で教えると、4×1とか4×0とかいうかけ算がでてくると、戸惑ってしまう」としたうえで、「かけ算は“1あたり”から“いくつ分”を求める計算と定義する」としているのだ(その後、遠山氏率いる数学教育協議会は、「(1あたり量)×(いくつ分)=(全部の量)」と定式化した)。