指導要録もいるのか?

以上は通知表についてなのだが、これと似たものに「指導要録」というものがある。多くの保護者にとってはなじみのないものかもしれないが、指導要録は学校教育法施行規則に定められた公簿だ。

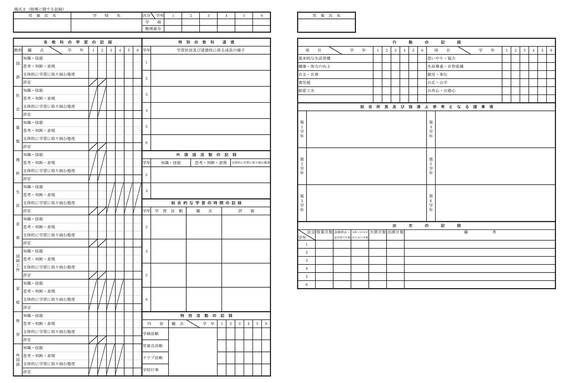

文科省は参考様式を示している(参考なので、これにしなさいというものではないと思うが)。下記をご覧いただければ、通知表にかなりそっくりなことがわかるだろう。

出所:文科省「指導要録(参考様式)」

私は、数年前に文科省の審議会で、「指導要録も必要なのか」と疑問を呈したことがある。もちろん、だれだれさんがその小学校に在籍していたという学籍情報は必要だろう。だが、通知表に似た指導の記録という欄は、必要なのだろうか。

働き方改革の流れもあって、文科省は2019年に教育委員会等に通知を出しており、指導要録についても負担軽減を図るように呼びかけている。

出所:文科省「小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」(平成31年3月29日)

箇条書き程度でもよいよ、とはなったのだが、指導の記録の廃止にまでは至っていない。指導要録が残っているので、通知表をなくすまではできない、という学校は多い。通知表をなくしたところで、要録には所見を残さないといけないのだから。

だが、この要録も形骸化している。中学校の教員に聞いても、小学校の要録を引き継ぎで活用しているところはあまりない、と言う。というのも、指導要録は、保護者から情報公開請求があれば、開示するものなので、無難なことしか書けない、書かないという学校は多い。

なので、気を付けたいことやケアが必要なことについては口頭で引き継ぐ、話し合うという小中学校も少なくないようだ。これでは、何のために要録があるのか、わかったものではない。

なお、人によっても感覚は違うとは思うが、小学生のときの成績や先生からのコメントを、わざわざ公簿として数年間残してほしい、と思う人は、そうたくさんはいないと思う。ちなみに要録の保存期間は、学籍情報は20年だが、指導の記録は5年なので、大人になったときに読み返したいと思っても、廃棄されている可能性が高い。卒業記念などにタイムカプセルなどをしたい人はしたらよいのであって、国がとやかく強要する話ではない。

要するに、意味のあること、時間対効果がそれなりに高いことに労力を割くならよいかもしれないが、活用されていないものに多大な時間を要するのは、教員の徒労感やストレスを高めるし、もったいない。早くやめたい。

文科省は、「働き方改革をもっと進めよ」と全国の教育委員会や学校に呼びかけているが、自身が義務付けている指導要録をはじめとする書類仕事を、もっと「断捨離」してはどうか。

各学校では、通知表や要録にあまり手間をかけないようにしてほしい。通知表などにエネルギーを使うよりも、日ごろの子どもの様子を見て、褒めたり、支援したりすることで、十分だ。

(注記のない写真:ソラえもん / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら