教育格差広がる日本と何が違う?授業料無料だけではないフランスの学び保障 受験のない国「その人らしさの開花」目指す価値

国のネグレクト?「子どもの貧困」ではなく「制度の貧困」

筆者は2000年代はじめに、日本の児童保護施設で学習ボランティアをしていた。その中で、都内の有名大学に合格したものの、「奨学金という借金を抱えるのは怖いから入学を諦める」と言う若者がいた。何か支援があるかもしれないと一緒に大学に交渉に行ったが、施設育ちで親が所在不明である事情について「天災や親の死亡、失業などには該当しないので、学費免除や減免の対象にならない」と言われた。

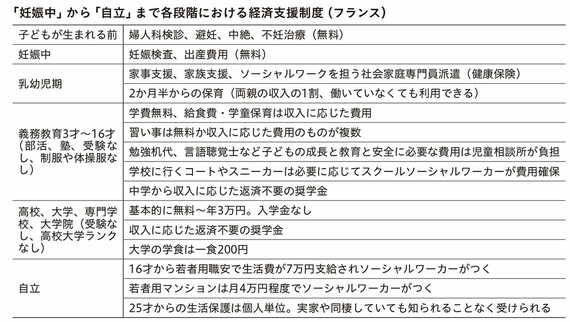

この若者がフランスにいれば、入試がないので入試にかかる費用はなく、大学の授業料は無料で入学金もない。施設出身者は寮に優先して入ることができ、生活費の奨学金は返済不要で学食も1食1ユーロ(日本円換算で155円程度※1)で食べられる。下図のような経済支援制度があるので、学生である限り生活の心配がないのだ。

※1 以下、金額はすべて2023年12月10日のレートを基に1ユーロ=155円で計算

義務教育中の支援も手厚い。例えば、貧困層の多い地域の学校では、子どもたちは登校すると用意されているフルーツなど簡単な朝食を取り、職員たちとお茶を飲んでおしゃべりをしてからクラスに向かう。必要に応じて衣類はスクールソーシャルワーカーが、勉強机は児童相談所が、その費用を手続きして用意する。子どもの環境の不足をチェックし、状況が改善するまで見守っていく体制になっているのだ。

家庭環境や経済的な格差は、子どもの貧困ではなく制度の貧困であり、福祉や制度が整っていればリカバリーできるはずだ。「国のネグレクト、国ガチャ」の状況があると筆者は考えている。

フランス子ども家庭福祉研究/通訳

1981年鹿児島生まれ。首都圏で生活保護ワーカーとして働いたのち2011年渡仏。一橋大学社会学部、フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士。著書に『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』(かもがわ出版)、『親なき子 北海道家庭学校ルポ』(金曜日、ペンネーム島津あき)ほか

https://akikoawa.com/

前述の若者の一件から20年が過ぎたが、今もなお日本には、大学に行きたくても行けない人がいることに衝撃を受けている。今年の夏に一時帰国の際に滞在していた九州の町はそこから通える大学がなく、そこで聞いた話によると、その地域の高校では今年8人が大学受験をして全員受かったのに、進学したのは2人だけだったという。進学した子の母親は、「みんな、長男だけでも大学に行かせてあげたいけど、4年間の学費や1人暮らしのアパート代、生活費は払いきらんと言っている」と話す。