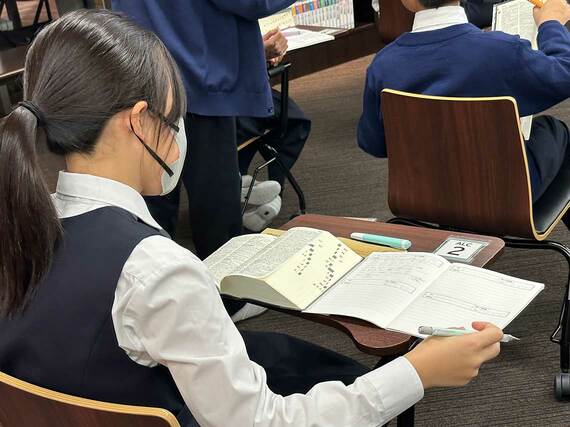

単語バトルが終わると、次は多読の時間です。図書館には、鬼丸先生がそろえた多読用の本や、先生が生徒たちに読んでほしいと取りそろえたさまざまな分野の原書が集められています。

人気は、イェール大学出版のリトル・ヒストリーシリーズ。4月には、英語圏の幼児が読む絵本から読み始め、わずか半年で世界美術史家エルンスト・ゴンブリッチが書いた『若い読者のための世界史』を原書で読む生徒が何人も出ているそうです。

「今子どもたちの活字離れが言われていますが、いくら本を読めと言っても読むようにはなりません。でも、英語の本を読むことで、読書の楽しさに気づいていくのです」と鬼丸先生。

英語の力も確実についてきていて、ゴンブリッチに挑戦する中学1年の生徒たちは、多読を初めてわずか半年で、英検3級や準2級に合格しているそうです。

工藤校長も、多読のメインの目的は英語力をつけていくことだが、副産物は計り知れないと言います。

最初は強制的な取り組みかもしれないけれど、置いてある本は本物。読み進んでいるうちにその内容に引き込まれていく。知の探究に火がつけば、子どもたちはどんどん吸収していくのです。

「英語の本をきっかけに日本語の本も読むようになります。最近は、休み時間に本を読んでいる生徒の姿をよく見かけますが、以前はそんな光景はありませんでした。しかも、生徒の問題行動もなくなった」と工藤校長。

多読は、英語習得だけでなく、知的好奇心を呼び覚ますきっかけにもなっているようです。学びの意欲を喚起し知的欲求を満たしていくことが、遠回りのようで近道なのかもしれません。

Cambridgeの英語教材も、現実社会のトピックを多く取り上げていて、英語学習を通して、豊かな文化観と国際協調の基礎を養うことができます。

英語を学ぶのではなく、英語で学ぶ。これがこれからの英語教育のスタンダードになっていけば、日本人の英語力も上がっていくのではないでしょうか。

(注記のない写真:中曽根氏提供)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら