中尾:わが校のミッションの1つに「国際社会の平和と発展に貢献する資質・能力を育成する」ということがありますが、IBプログラムにも「知識を身に付けるだけじゃなく、その知識を活用して平和に貢献する」という理念があり、本当に共感しています。

重子:IBプログラムでは、先生の教え方も違うのですか?

中尾:教師は「教える」立場じゃなくて、あくまでも「生徒の学びを横からサポート」するスタンスです。最終目標に向けて生徒たちと共に考えながらつくっていくという立場ですね。

重子:導く。まるでコーチングですね。まさにこれからの教育と子育てに求められる向き合い方です。

※記事公開時点で、奈良国際は国際バカロレア(IB)の認定に向けた申請段階(中等教育プログラム〈MYP〉)にある候補校であり、IB認定されることを保証するものではない。候補校の詳細はこちら

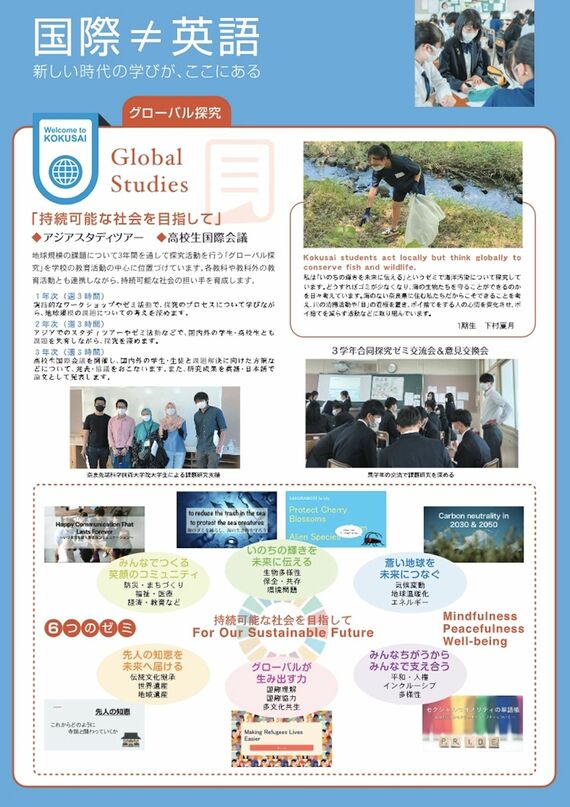

国際=英語じゃない

重子:奈良国際高校のパンフレットを見ていて面白いと思ったのは、国際というのが、英語を指しているということじゃない、というところです。

奈良国際高等学校のパンフレットより抜粋

中尾:そうですね。今まで国際というと、どうしてもイコール英語というイメージがありました。学校を選ぶときにも「奈良国際に通っていたら、英語が勉強できるようになるのかな」というイメージを持たれることがあります。まず、それを打破するのに3年かかりました。英語と、ICTは目標じゃなくて、あくまでもツールなんだよ、というところを繰り返し伝えてきました。英語が話せるだけじゃない、「真の国際人」になることをコンセプトに、学びを進めるということです。具体的には、グローバルな学びとして、「グローバル探究」と英語以外の5つの言語から選べる「世界の言語」という特別な授業でこのマインドを育てていくコンセプトです。この3年間ずっとやってきて徐々に徐々に皆さんにわかっていただいた感じです。

こだわりの授業「グローバル探究」

重子:特別な授業の1つ「グローバル探究」について教えてください。

中尾:地球規模の課題について3年間を通して探究活動を行うのが「グローバル探究」で、週に3時間ずつ勉強しており、学校の教育活動の中心に位置づけています。例えば今、中学1年生が探究しているのは、「ボルネオ島の熱帯雨林」について。熱帯雨林がどんどんパーム油のプランテーションに換わってきていることで、動物に影響が出ているという問題です。

日本にいる子どもたちにとってはすごく遠い問題のように感じがちですが、実はそのパーム油をシャンプーやお菓子などで使っているのは日本の子どもたちでもあるのです。まず子どもたちには自分が普段使っている商品のパッケージを見て「あ、ここにパーム油がある」と知ってもらい、世界と自分たちがつながっていることを感じてもらう。そこから「じゃあ自分たちの身の回りの小さなことから、地域のことなど、グローバルと自分たちがつながっているものが何かないかな」と考えさせるのです。

重子:その授業を経て、学校で子どもたちが使用しているせっけんを、パーム油を使用していないものに替えたのですよね。真の国際人はこうしてつくられていくのですね。

中尾:はい。高校生の場合は、2年生ぐらいからちょっと視野を広げて、世界にどんな課題があるかなっていうことを考えさせる。2年生になると6つのゼミに分かれます。イメージは大学生のゼミ活動に近いと思います。それぞれのゼミに担当の先生が2人つき、いっさい指導はせずに寄り添っていく。3年生になると、高校生は自分たちで国際会議を開催し、ほかの国の高校生とも意見を交換します。