令和4(2022)年度の小・中・高校における暴力行為の発生件数は9万5426件(前年度7万6441件)であり、前年度から約25ポイントも増加。とりわけ小学生の暴力行為は、ここ10年ほどほぼ右肩上がりであり、平成27(2015)年度から約3.6倍に増えている。

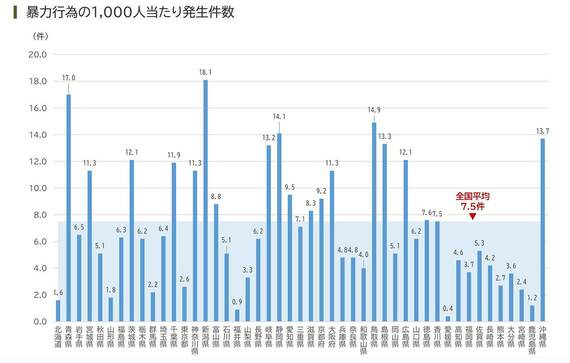

以上は全国計のデータであるが、下記は児童生徒1000人当たりの件数を都道府県ごとに見たものだ。

出所:文科省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

新潟県や青森県のように比較的多い県と、愛媛県、福井県、鹿児島県のように比較的少ない県との間では、相当な開きがある。最も多い新潟県は、最も少ない愛媛県の約45倍だ。都市部と地方との差であるとも思えないし、新潟や青森の子どもたちがキレやすいとか、人間関係づくりが苦手だなど、特異な要因があるとも思えないので「暴力行為」としてなるべく丁寧に把握、カウントしようとしている自治体と、そうでない自治体との差である可能性があるのではないか。

なお、文科省の資料によると、「本調査においては、当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや、けがによる病院の診断書、被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず、暴力行為に該当するものをすべて対象とすることとしている」。つまり、軽微なものを含めて、どこまでカウントするかは、各学校や自治体に任されている。

何を暴力行為とするかが自治体や調査年ごとにブレているならば、正確な実態把握とは言えない。だからといって、この調査の意義を全否定するものではないが(小学校で暴力行為が増えている可能性などは深刻に捉える必要がありそうだ)、文科省と教育委員会は何のために調査しているのだろうか?

背景の分析が甘過ぎて、対策を考えるうえで参考にならない

生徒指導諸課題調査の2つ目の疑問は、背景、要因についてほとんど触れられていないし、分析らしい分析ができていない問題だ。すでに多くの専門家や一部の報道などでも紹介されているが、不登校については、とくにひどい。

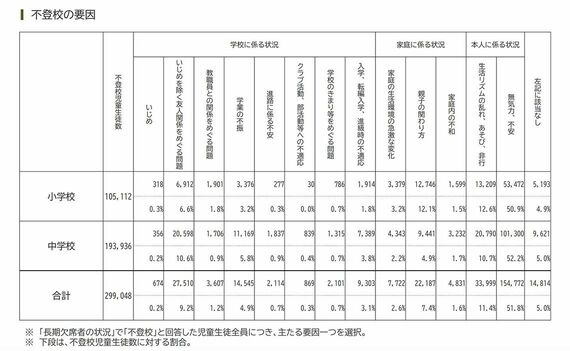

下記は不登校の要因について、各学校が回答したものだが、本来複合的な背景・要因であることも多い不登校について、1件につき1つの要因しか回答できない仕様となっている。しかも、学校側の認識として「無気力・不安」が小・中学校とも最多で約半数を占めているが、「無気力・不安」は不登校の要因なのだろうか? むしろ不登校が続いた結果ではないのか? など調査項目の妥当性も疑問視されている。

しかも、この調査では、「教職員との関係をめぐる問題」との回答は2%もないくらい少数派だが、不登校経験者へ聞いた実態調査では、教員の指導や関わりが不登校の原因となったという回答も多いことが報告されている。

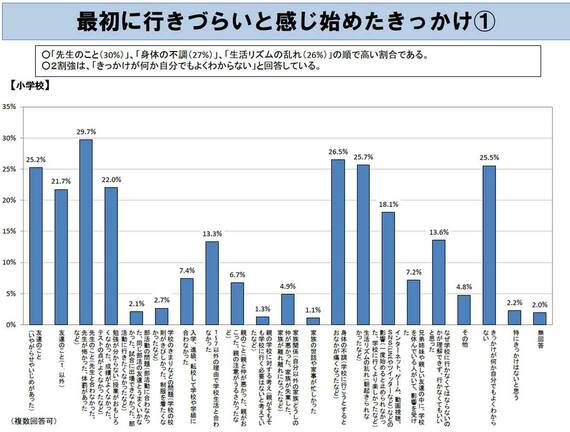

文科省自身が2020年に実施した調査でも示唆されていて、不登校経験者の小・中学生の約3割が「先生がきっかけで学校に行きづらくなった」と回答している(下記は小学生についてだが、中学生向けも似た結果となっている)。なお、この貴重な実態調査も、回収率は低いし、学校や教育支援センターに登校(通所)実績のある子のみを対象としているので、注意してデータを見る必要がある。

また、滋賀県フリースクール等連絡協議会が2022年11月~23年1月に不登校児童生徒(経験者を含む)に実施した調査でも、学校に行きづらい、休みたいと思ったきっかけとして、最多なのは「先生のこと(先生と合わなかった、先生が怖かった、体罰があった、不信感など)」である(同協議会『不登校児童・生徒と家庭の実態調査』報告書を参照)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら