大東市教育長・水野達朗が始めた「先生が抱え込まない」不登校支援の仕組み 民間の視点を生かし「教室復帰と居場所」を支援

「どんなに改革を行っても不登校は増える」と言える訳

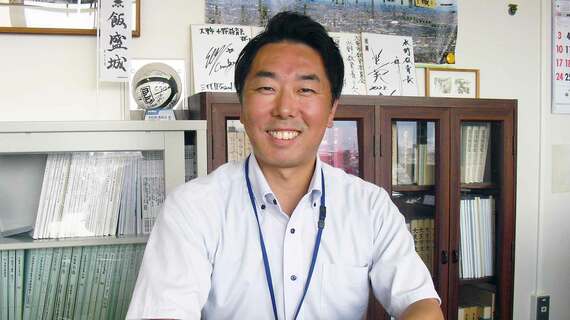

家庭教育アドバイザーや、不登校の子どもたちの復学を支援する民間カウンセラーを経て、大東市の教育長に転身した水野達朗氏。そんな異色のキャリアの水野氏が、2022年度からスタートした不登校支援モデルが、「学びへのアクセス100%」だ。教室復帰ではなく、「すべての子どもが学びにアクセスできていること」を目指すが、その理由について水野氏はこう説明する。

大東市教育委員会教育長

1979年生まれ。公認心理師。一般社団法人家庭教育支援センターペアレンツキャンプ創設者。2015年7月より教育委員に就任し、20年5月に40歳で教育長に就任。23年度の近畿市町村教育委員会連絡協議会の会長および全国市町村教育委員会連合会の副会長を務める。中央教育審議会「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会委員」、こども家庭審議会「幼児期までのこどもの育ち部会委員」、「こどもの居場所部会委員」など、国の有識委員を歴任。著書に『無理して学校へ行かなくていい、は本当か』『子どもにはどんどん失敗させなさい』『これで解決!母子登校』(すべてPHP研究所)など

「学校は、たまたま同じ地域で同じ年に生まれ、家庭環境も経済状況も異なる子たちが一つの場所で同じ授業を受けるところですから、好きな人・嫌いな人もいますし、苦手なもの・得意なものも出てくるでしょう。そうした多様な経験ができ、かつ先生というプロのファシリテーターがいる中で成長できる点で、学校はとても貴重な場。しかし、今は学校以外にも学びの場や自立するルートがあります。『学校しかなかった時代』から『学校もある時代』に変わった以上、どんなに改革を行っても不登校は増えるでしょうし、教室復帰を基準にするのは無理があります。大切なのは、子どものウェルビーイングです」

ただし、不登校の原因や子どもの状態、性格や環境はそれぞれ異なり、「無理をしてでも学校に行ったほうがいいケースもある」と水野氏は話す。