公立中が「脳科学を基に授業改善」、深刻化する不登校といじめは減ったのか? 「学校風土」に注目、国立第二中の3年間の挑戦

決意の訳は、「不登校生徒の出現率約8%」の衝撃

2018年4月、国立市立国立第二中学校(以下、二中)に校長として着任した黒田宏一氏は、同校の現状を知り、驚きを覚えた。全校生徒数約500名のうち、不登校生徒数が約30名もいたためだ。さらにその数は翌年度、約40名に増えた。不登校生徒の出現率は約8%と、当時の全国平均の数値を大きく上回っていた。

「いじめの重大事態に当たるケースもあり、いじめが原因で不登校になった生徒もいました。不登校やいじめの実情を目の当たりにすると同時に、その解決のために奮闘する先生方の姿を見て、何としてもこの課題解決に取り組まなければいけないと強く思いました」と、黒田氏は述懐する。

そんな矢先、黒田氏はある雑誌の記事を通じて、公益社団法人子どもの発達科学研究所が提供する「学校風土調査」の存在を知る。記事には、自校の学校風土を調査し、その結果に基づいて対策を講じることで、不登校やいじめの問題が改善されると書かれていた。黒田氏は、すぐ同研究所に連絡を取り、すでに学校風土調査を実施していた浜松市の学校の研究発表会に足を運び、導入を決めた。

学校風土は、海外では100年以上前から研究されているという。そういった研究やエビデンスを参考に日本向けに作られたものが、同研究所の学校風土調査だ。文科省委託事業「子どもみんなプロジェクト」として約1万人の児童生徒の協力を得て開発された「学校風土尺度」を基に、①学校の規律・安心・安全、②学習環境、③生徒同士の関係、④生徒と教員の関係といった、4つの要素に関する質問で構成されている。このアンケートに生徒が無記名で回答する形で、学校風土を測定する。

黒田氏は、二中でもこの調査を活用し、不登校やいじめの問題に対応したいと教職員に呼びかけた。指導教諭の長尾菊絵氏は、こう振り返る。

「当時の本校の生徒は、とても素直でいい子たちでしたが、積極的に発言するのは一部の生徒。また、学習に普通に取り組み、休み時間も友達と笑い合っている、大人からは何の問題もなさそうに見える生徒が突然、不登校になることがありました。そうした問題に向き合い、エビデンスに基づいた取り組みを通じて課題解決を図りたいという校長の話に強い関心を持ちました」

実際に19年春に最初の学校風土調査を行うと、意外なことが判明した。「いじめなどをしっかり注意してくれる」「困っているときに助けてくれる」という「生徒と教員の関係性」に関する項目の偏差値が55以上と高く、よい結果が出たにもかかわらず、「学校の授業は楽しい」の偏差値は49、「私は学校が好きだ」の偏差値は47と、全国平均より低かったのだ。

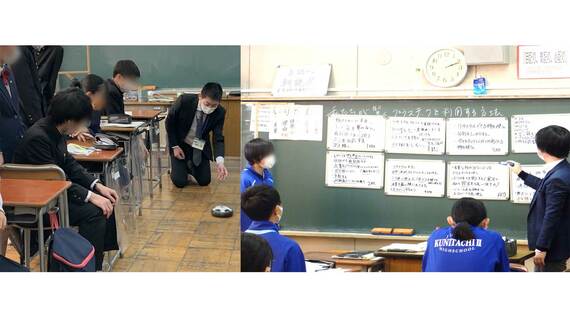

「授業がよくわからないから主体的になれないし楽しくない、学校に居場所がないと感じている生徒が多いことが調査から浮かび上がりました。ということは、勉強がわかれば生徒の自己肯定感や意欲が高まり、学級の雰囲気もよくなって居場所が生まれるのではないか。そうした仮説を立て、不登校やいじめの対策として授業改善を掲げることにしました。一般的な対策としては、個別の教育相談、特別活動や道徳教育の充実などの選択肢もありますが、授業はすべての生徒と教師に関わることなので、全体的な予防の面から期待できると考えました」(黒田氏)