改善ニーズ1位、なぜ令和になっても学校は「臭くて汚いトイレ」が多いのか? 改修後「健康障害」や「からかい」がなくなる例も

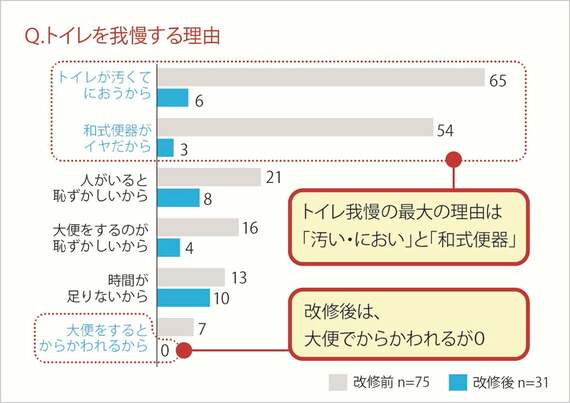

出所:「和泉市立伯太小学校トイレ改修前後アンケート調査」(協力:学校のトイレ研究会、2010年実施)

(画像:学校のトイレ研究会提供)

トイレの改修に当たり、トイレづくりに子どもたちを参画させる学校もある。自分たちでデザインを考えたトイレだと、きれいに使う意識が高まり、大事に使おうと一生懸命掃除をするようになるという。「さらにそれが後輩たちにも受け継がれていくという、よい教育効果が生まれるきっかけにもなっています」と冨岡氏は話す。

「多様な利用者」を前提とした役割も求められるように

一方、学校のトイレには新たな課題もある。文科省は、インクルーシブ教育を推進しており、そのためにも学校施設のバリアフリー化を進め、ユニバーサルデザインの考え方を目指していくこととしている。

バリアフリー化については、東日本大震災以降、内閣府の国土強靭化の一環として推進されてきたが、文科省は2025年度までに避難所に指定されているすべての学校の校舎と体育館にバリアフリートイレを設置することを目標に掲げている。22年度の実施状況は、校舎が70.4%、体育館が41.9%となっている。

「学校のトイレの役割が、児童生徒の教育の場だけではなく、地域の人たちのための施設であることが求められるようになりました。そのため、都道府県によってその取り組みに差はありますが、トイレのバリアフリー化は進んでいます。水害時は2~3階が避難所になる場合があることや、特別な支援を受けている子がいることなども踏まえ、すべての階にバリアフリートイレを造ったり、男女共用トイレを複数設けたりする動きも広がっています」

性的マイノリティーの子どもたちのニーズに応じたトイレも増えつつあると冨岡氏は語る。

「学校でも性同一性に悩む子どもたちが一定数いて、男女に分かれたトイレを使うことや並んで立ち小便をすることに抵抗感を持つ子がいるという課題が出てきています。トイレに対する考え方は多種多様で明確な答えがあるわけではありませんが、職員用のトイレや保健室のトイレを開放してあげるといった工夫だけでなく、男女共用トイレの個室に手洗い場も設けて入りやすくするなど、新たな形のトイレができ始めています。校舎の中で子どもたちが選択できる環境が広がりつつあると感じています」

多様な利用者を前提とした役割が求められるようになっているため、学校のトイレは今後、もっと進化していくだろうと冨岡氏は見ている。

「学校内はもちろん、地域の方も年齢、性別、国籍、身体状況はさまざまで、誰が利用するかわからないという前提で、その備えをしておかなければなりません。そういった意味でも、学校のトイレの役割はもっと大きくなるのではないかと思います。コロナ禍で一気に衛生面が向上したように、必要性が伝われば変わります。学校のトイレは課題が多いのですが、解決されるよう研究会も引き続き啓発に努めたいと考えています」

(文:國貞文隆、注記のない写真:学校のトイレ研究会提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら