改善ニーズ1位、なぜ令和になっても学校は「臭くて汚いトイレ」が多いのか? 改修後「健康障害」や「からかい」がなくなる例も

しかし、研究会が発足した当時の状況から考えれば、学校のトイレ環境は改善が進んだという。

「国庫補助によって改修は加速しましたし、自治体の努力は大きいと感じています。大規模改修では、便器の交換だけでなく、床材は目地に汚れがたまりやすいタイルではなく防汚性の高い塩ビシートに、壁も汚れや臭いが付きづらいパネルに替えることも増えています。トイレを新築・改修した学校の8割以上が乾式清掃を行っているという調査結果もあり、衛生面は以前よりも向上しているといえます」

さらに、コロナ禍で、手洗いの際の蛇口を、ハンドル式の水栓から非接触式の自動水栓に替える学校が増えたという。

「研究会の参加企業であるTOTOの調査では、19年度上期と21年度上期を比較すると、自動水栓の全体の販売台数は2倍に伸び、とくに学校への販売は5倍に伸びました。実は、学校のトイレで最も細菌が検出されるのは、便器ではなく濡れた床や水栓の蛇口。コロナ禍で感染対策の重要性が注目されたことで、ようやく学校にも自動水栓が入り始めました」

一方、冨岡氏は、環境配慮やメンテナンスコストの観点からも、学校トイレの改修は必要だと訴える。1970年~90年代の和便器の1回の洗浄水量は11リットルだったが、今、いちばん節水できる最新の洋便器は4.8リットルであるため、洋便器に替えるだけで節水になるのだ。また、湿式清掃を乾式清掃にすることで掃除の水量も減らすことができるという。

改修後、「子どもたちの好きな場所1位」になるケースも

興味深いことに、学校のトイレを改修すると、子どもたちにさまざまな変化が見られるという。

(写真:「学校トイレノウハウブック」より)

「子どもたちに『学校で好きな場所と嫌いな場所』を聞くと、古いトイレがある学校では、汚いから、怖いからとトイレを嫌がる子が多いです。中にはトイレに行きたくないから我慢して便秘気味になったり、飲食を控えて体調を崩したりする子どもたちも。しかし、トイレがきれいな学校では、好きな場所としてトイレが1位になることもあります。トイレがきれいになると、そこが子どもたちのコミュニケーションや憩いの場に変わると学校の先生方はおっしゃいますね」

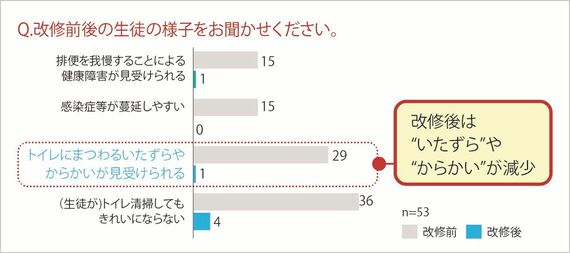

研究会の調査からも、トイレの環境が子どもたちの心理や健康面に大きな影響を及ぼすことが示唆されている。例えば、さいたま市立内谷中学校のトイレ改修前後に実施した教職員アンケート調査では、排便を我慢することによる健康障害、感染症等の蔓延、トイレにまつわるいたずらやからかいなどが大きく改善した。

出所:学校のトイレ研究会「さいたま市立内谷中学校トイレ改修前後教職員アンケート調査」(2016年1月)

(画像:学校のトイレ研究会提供)

「排便がからかいの原因になることもありますが、トイレがきれいになるとそれがなくなります。トイレが汚くて臭いとコミュニケーションにも影響があるということですので、やはりトイレの環境は重要だといえます」

研究会が協力した大阪府和泉市立伯太小学校のトイレ改修前後のアンケート結果からも、その様子が読み取れる。「トイレに行くのを我慢してしまうことがある」と答えた5・6年生の児童たちにとって、最大の理由は「汚い・におい」「和式便器」だったが、改修後はそれらを理由に挙げる児童は大きく減った。また改修後は、大便をしてからかわれると回答した児童はゼロとなった。