大学・高専での生成AI使用、文科省が実態に応じた指針づくり求める通知 学生の主体的な学び補助ならOK、レポート丸写しはNG

大学・高専にも生成AIのガイドライン求める

「ChatGTP」に代表される生成AIの大学や高等専門学校での取り扱いをめぐり、文部科学省は2023年7月13日、各校に指針づくりを求める通知を出した。7月4日には小・中学校、高等学校での暫定的なガイドラインを発表しており、今回はそれに続く通知となる。

通知では「各大学・高専において、具体的に行われている教育の実態などに応じて対応し、学生や教職員に適切に指針を示すことが望ましい」と提言。「生成AIは今後も急速な進歩が続くと想定されるため、技術の進展などに応じて対応を適宜見直すことが重要」とした。

学生はブレスト、情報収集、プログラミング補助、教員は教材開発

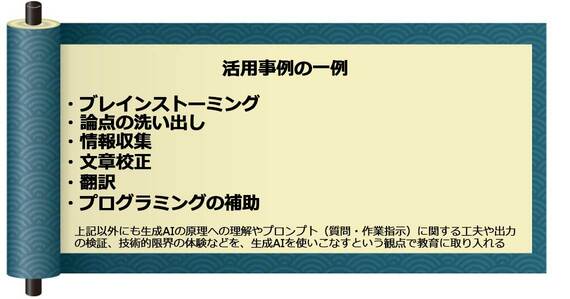

そのうえで、利活用が想定される場面と、留意すべき点をそれぞれ紹介。

利活用の一例として、ブレインストーミング(ブレスト)、論点の洗い出し、情報収集、文章校正、翻訳やプログラミングの補助など、学生の主体的な学びを補助・支援するために使う方法を示した。教員による教材開発や大学の事務運営にも使えるとした。

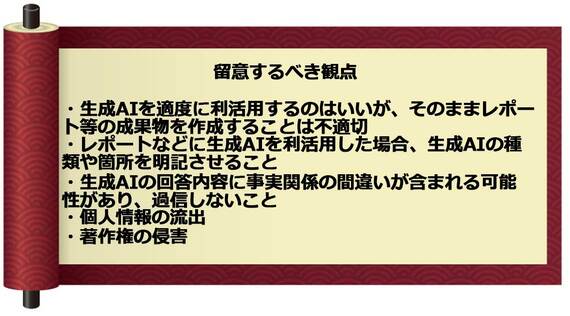

一方、留意すべき点として、生成AIの回答内容に事実関係の間違いが含まれることや、個人情報の流出、著作権の侵害などのおそれがあるとも指摘。学生がレポートにAIの出力した文章をそのまま用いることは「不適切」とし、活用した場合はそのことを明記させたり、評価方法に小テストや口述試験を併用したりするなどの工夫も求めた。

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら