世界が注目する給食や掃除、日本の学校教育「強みと弱み」に見るこれから 国立教育政策研究所・大野彰子氏が語る課題

最近では、18年に続き、22年に「PISA2022」を実施しました(新型コロナの影響で1年延期)。今年の12月に「PISA2022」の結果を公表する予定です。

生徒の学力が高く、「知・徳・体」をバランスよく育む

――グローバルな視点から見た日本の教育の強みは、どんなところでしょうか。

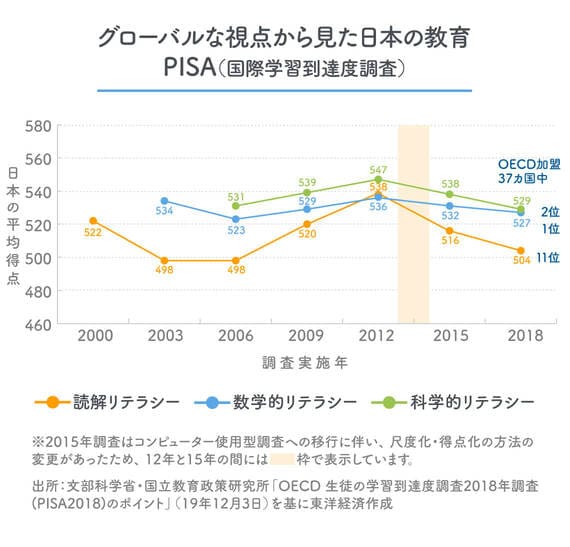

まず第一に言えるのは、生徒の学力の高さです。日本の生徒のPISAの平均得点の推移を見ると、読解リテラシーはその年によって多少の変動はありますが、数学的リテラシー、科学的リテラシーはずっと世界トップクラスで、2018年調査では、数学的リテラシーの平均得点は527点でOECD加盟37カ国中1位(OECD平均489点)、科学的リテラシーの平均得点は529点で2位(OECD平均489点)、読解リテラシーの平均得点は504点(OECD平均487点)で11位でした。PISAの問題は、いわゆる“知識を問う”内容ではなく、思考プロセスの習得や概念の理解を重視し実生活で使える応用力を問う内容です。平均的にこれだけ高い学力を持っている日本の子どもたちは、「基礎的な生きる力を持っている」と解釈しています。

また、日本の教育は、「知(確かな学力)・徳(豊かな心)・体(健やかな体)」をバランスよく育てることを大切にしています。これは、グローバルな視点から見た日本の教育の強みでもあります。日本の学校では、知識や技能の習得に加えて掃除、給食、係活動、学級会などの特別活動を当たり前のように行っていますが、他国ではこのような活動はあまり見られません。この特別活動は、諸外国、とくにアジアや中東から強い関心を寄せられていて、エジプトでは日本の特別活動の教育モデルを採用したり、シンガポールの学校では掃除を取り入れたりしています。

PISAでは3分野以外にも「革新分野」と呼ばれる21世紀型能力の調査も行っているのですが、15年の調査では、問題を解決するために周りの人と協力しながら取り組む能力を測る「協同問題解決能力調査」で日本はOECD加盟国中1位でした。授業だけが学びではなく、特別活動などを通して自分の役割を持ちながらグループで協力して物事を進め、思いやりや協調性、自律心などを養い子どもの全人格的な形成を担っているところが、日本の学校教育の特徴であり、強みといえると思います。

――そのほかに、グローバルな視点から見た日本の教育の強みはありますか?

先生同士で授業を互いに見て検討し合う授業研究も、日本では当たり前のように行われていますが、授業の質を高める有効な手段として世界的に注目されています。先生が学び続ける姿勢が高い水準の教育を支えている要因になっており、インドネシアなどでも参考にされています。

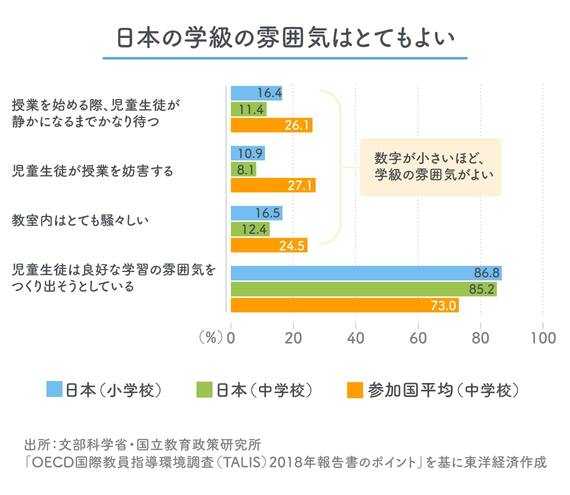

「TALIS」は小中学校の教員および校長への質問紙調査を通して学校の学習環境や教員の勤務環境に焦点を当てた国際調査ですが、18年の調査では、「児童生徒が授業を妨害する」「教室内はとても騒々しい」などの数値が調査参加国の平均値と比べて低く、学級において規律や良好な学習の雰囲気が整っているといえます。

子どもたちの自己肯定感、教員の自己効力感が低い

――グローバルな視点から見た日本の教育の課題はどんなところにありますか? 調査結果からお感じになることを教えてください。

日本の教育の強みのところで申し上げた、「子どもたちの協調性」はいわゆる「同調圧力」も生みかねず、一斉授業の中で周りと同じように行動するよう求められる面もないとはいえません。「他者との違いを認める子どもたちの育成」という点では弱いかもしれません。

内閣府による「我が国と諸外国の若者の意識調査」(2018年)を見ると、「自分自身に満足している」という項目で、米国、英国、北欧など他国は肯定的な回答が約8割を占めているのに対し、日本は約45%にとどまっています。また、日本財団による「18歳意識調査第20回 国や社会に対する意識調査」(19年)によれば、諸外国と比較して、社会課題を解決しようとする意識を持つ若者が少ないことが明らかで、子どもや若者の自己肯定感の低さや生きづらさを感じる現状が見えてきています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら