「学力世界一」シンガポールの教育は何が凄いか TIMSS「勉強は楽しい」割合に日本の課題あり

学校での学びが、リアリティーに結び付いていない

世界各国の子どもの学力を測る調査としては、代表的なものにPISA(ピサ Programme for International Student Assessment)とTIMSS(ティムズ Trends in International Mathematics and Science Study)がある。

PISAとは、OECD(経済協力開発機構)が読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、2000年から3年ごとに行っている国際的な学習到達度調査だ。日本からは、高校1年生が参加している。最新の2018年度調査では、日本はOECDの加盟国の中で数学的リテラシー、科学的リテラシーで世界トップレベルだったものの、読解力は前回調査の6位から11位へと大幅に低下。また、学校の授業でデジタル機器を利用する時間が最下位だったことが大きな話題となった。

一方、TIMSSは、オランダに本部のある国際教育到達度評価学会(IEA)による算数・数学と理科の調査だ。1964年に初めて実施され、95年からは4年ごとに調査が行われている。TIMSS2019には、58カ国・地域の小学校、39カ国・地域の中学校が参加。調査の対象となるのは、「9歳以上10歳未満の大多数が在籍している隣り合った2学年のうちの上の学年の児童」と「13歳以上14歳未満の大多数が在籍している隣り合った2学年のうちの上の学年の生徒」とされており、日本からは小学校4年生・約4200人(147校)と中学校2年生・約4400人(142校)が参加した。TIMSSには学力調査と併せてアンケート調査もあるのが特徴で、今回から筆記型調査とコンピューター使用型調査を選択することができるようになり、日本では筆記型で調査が行われたという。

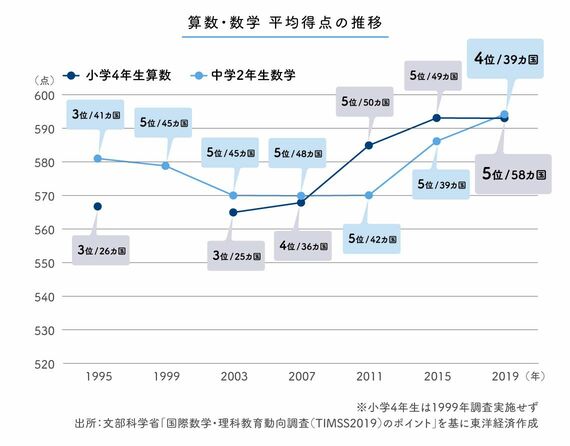

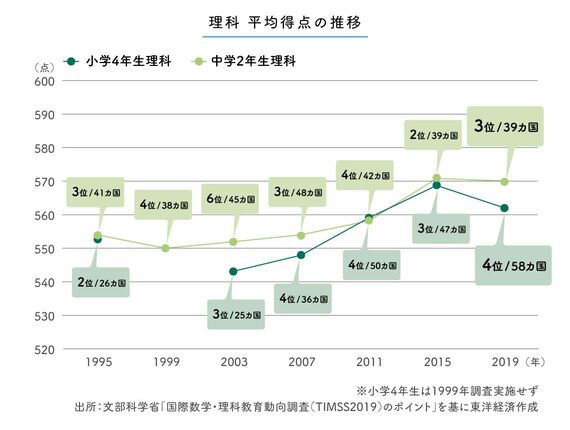

日本の順位は、小学校の算数が5位、理科が4位(前回は5位、3位)、中学校の数学が4位、理科が3位(前回は5位、2位)という結果になった。前回調査と比較すると、いずれも5位以内と高い水準を維持しているものの、平均得点が小学校の理科が569点から562点に有意に低下、中学校の数学は586点から594点へと有意に上昇した。

アンケート調査では、小学校・中学校ともに「勉強は楽しい」と答えた割合が算数・数学、理科ともに増加したが、その割合が国際平均を上回っているのは小学校の理科のみで、ほかは国際平均を下回っていた。

東京大学大学院 教授の山内祐平氏は、前回調査より「勉強は楽しい」と答えた割合が高まったことを学校現場の努力と評価する一方、国際平均を下回ったことについて「学校での学びが、リアリティーに結びついていないからではないか」と指摘する。

大阪大学人間科学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程修了。博士(人間科学)。茨城大学人文学部助教授、東京大学大学院情報学環准教授などを経て2014年から現職。「学習環境のイノベーション」を研究テーマとしている

(写真提供:山内氏)

「今回の調査では、砂漠の絵を見せて生き物と生き物でないものを選ばせる問題がありましたが、その正答率が低かったのは象徴的な出来事でした。日本の子どもになじみがない砂漠だったことも影響しているでしょうが、基本的に学校では、理想的でモデル化された問題の中で正答を見つける授業を行っています。そのため現実に近い “きれいな状態ではないもの”から正答を見つける経験値が低い。『勉強は楽しい』と答えた割合が国際平均以下なのも、今学んでいることが日常生活や将来に使われるという認識が十分ではないからではないでしょうか」(山内氏)