「いじめ件数過去最多」学校で今起きていること 認知件数が多いほど肯定的評価というねじれ

「1000人当たり認知件数」の格差が示すもの

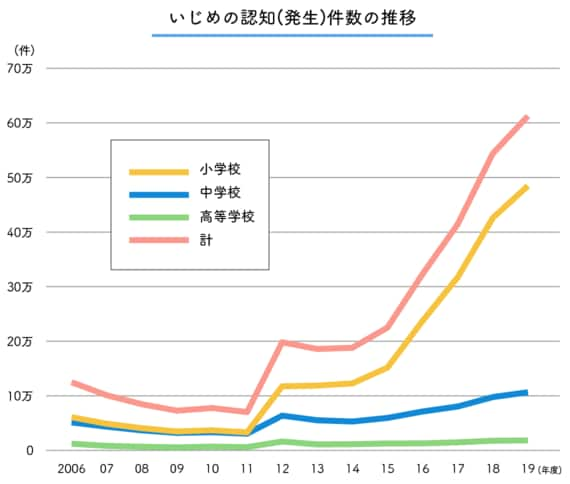

文部科学省は、毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下「問題行動等調査」)の結果を発表している。2020年10月22日に発表された2019年度調査結果によれば、いじめの認知件数は61万2496件となり5年連続で過去最多を更新した。

別表の各年度のグラフを見れば一目瞭然、まさに右肩上がりだ。5年前の14年度は18万8072件だったため、42万4424件も増えた計算となる。中でも小学校の増加は顕著で、この5年間で約4倍となった。

一方、少子高齢化により児童生徒の数は減り続けている。8月に文部科学省が公表した20年度学校基本調査の速報値によれば、小学校および中学校の児童生徒数は過去最少となった。とりわけ小学生は31年連続で減少しており、いじめ認知件数の急増と反比例の構図になっている。つまり、一人あたりのいじめの数は恐ろしい勢いで増えており、児童の凶暴化が進んでいると考えてしまいそうだが、実際はそうではない。

いじめ問題の研究で知られる明治大学文学部准教授の内藤朝雄氏は、次のように指摘する。

「例えば、都道府県ごとの児童生徒1000人当たりの認知件数では、8.9倍の格差が生じています。いじめはどこにでも存在しますが、自治体によってそこまでのばらつきが出ることは考えにくいため、この調査がいじめの実態を表していると考えるのは無理があるでしょう」

一定の格差が保たれているのであれば、いじめに地域差があるという仮説も立てられようが、わずか7年間でかなりの変動が起きているのが事実。なにしろ、格差の数値を公表し始めた13年度は83.2倍もあったのだ。さらに内藤氏は、いじめ認知件数の実態についても疑問を投げかける。

「いじめに関する事件が起きると、数字が跳ね上がるのが『問題行動等調査』の特徴です。とりわけ、大津市中2いじめ自殺事件が起こったあとは顕著でした」

11年10月に起こった大津市中2いじめ自殺事件は、学校側が「いじめはなかった」と隠蔽し続けたことから社会問題化。いじめへの対応と防止などについて学校および行政の責務を規定した「いじめ防止対策推進法」(13年6月に可決、同9月に施行)が制定される契機となった。

同事件は「問題行動等調査」への影響も大きく、11年度は約7万件だったいじめ認知件数が翌12年度は約19万8000件と増加した。これは、事件が契機となって実際のいじめが2.8倍にまで激増したと考えるよりも、事件が児童のアンケートの回答に影響を与えたと見るほうが理にかなっているだろう。

いじめの認知件数が多いほど評価

つまり、「問題行動等調査」は単純に数字だけを追って「いじめが増えた、減った」と論ずる対象としては適切でないのだ。文部科学省自身も同様の認識を持っており、15年8月17日に各都道府県の教育委員会および私立学校主管部などへ発出した通知には、以下のように明記されている。

「『問題行動等調査』における児童生徒1000人当たりのいじめの認知件数については、都道府県間の差が極めて大きい状況でありますが、実態を正確に反映しているとは考え難く、問題行動等調査が国の施策を考える上で極めて重要な指標であることを踏まえると、看過し得ない課題となっています」