精神科医・杉山登志郎、子どもの発達障害の大半は「発達の凸凹にすぎない」訳 診断名にとらわれず困りごとに注目して対応を

※ 米ノースカロライナ州立大学で実践されている自閉症の当事者やその家族、支援者を包括的に支援するプログラム

――トラウマ系発達障害のことでしょうか。

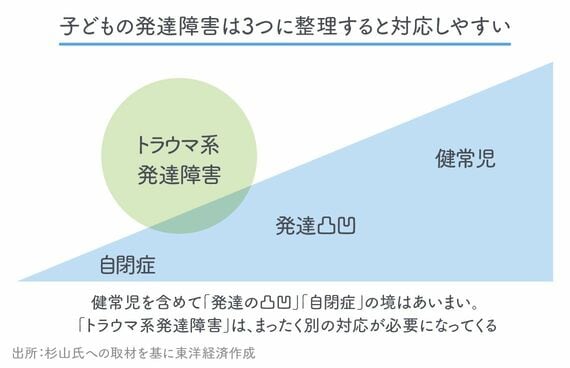

発達障害と同じ症状が出るため、学童期に診断を受けると発達障害と診断されますが、トラウマ系発達障害はまったく別の対応が必要になってきます。今、現場の先生がいちばん苦労しているのは、このトラウマ系発達障害が多いのではないかと思われます。

激しい癇癪(かんしゃく)や暴力などの問題行動が非常に多く、こうした子どもたちは虐待など心にトラウマを抱え、家庭や親子関係に問題があるケースが多いのです。療育によって発達の凸凹や自閉症は年々よくなっていきますが、このトラウマ系発達障害はトラウマを処理しなければならないこともあって、実は治療があまりうまくいっていません。

ただ、学校の先生たちが問題行動を起こす子どもたちを手に負えない子として扱うか、それともトラウマ系発達障害を抱えているから問題行動が起こっていると考えられるかで、現場の対応は変わります。トラウマ系発達障害というものがあると知っていれば、子どもの状況が見えてくることもあります。

「子どもの発達障害は出世魚のよう」診断名より困りごとに注目を

――子どもが発達障害と診断された場合、教員は保護者や本人に対して、どのような支援をしたらよいのでしょうか。

発達障害にはさまざまな診断名がありますが、子どもの発達障害は「発達の凸凹」「自閉症」「トラウマ系発達障害」の3つに整理すると対応がしやすいと考えています。

子どもの発達障害をASD、ADHDと分けることにあまり意味はありません。子どもはどんどん成長し、変化していきます。そのためハマチがメジロ、ブリと変わる出世魚のように、診断名が変化することもあります。私のような専門家を訪れる保護者はすでにさまざまな情報を頭に入れて、診断名を尋ねられることが多いのですが、「お子さんはまだ発達障害ではありません。診断を下すとしたら発達凸凹です」と答えることもたびたびあります。

いずれにしても「障害だから治らない」と周りの大人が先入観を持つと、成長の可能性を狭めてしまいます。大切なのは「発達障害だから〇〇させよう」ではなく、その子自身を見ること。その子の困りごと、悩みごとに寄り添ってあげることが大切です。

発達障害のあるなしにかかわらず、個別対応が必要な子どもたちは、これから増えることはあっても、減ることはないでしょう。幸福な子ども時代の記憶は、間違いなく一生の宝になります。発達障害のある子どもたちに合わせた環境づくりは、そうでない子どもたちにとっても過ごしやすい環境になることは間違いありません。

(文:藍原育子、注記のない写真:タカス / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら