老朽化や教員配置も深刻な「学校プール」、施設の有無より重要なものは 「学校で考えろ」はナンセンス、地域での議論を

「人口が集中し、施設が充実している都市部では、民間プールを活用するという方法がよく見られるようになっています。また、指定管理などによって専任のインストラクターを置く公営プールを活用することも一案です。もう一つは学校プールの拠点化や共同利用です。拠点校が屋外プールであった場合、天候による授業調整などの手間を省くことはできませんが、一度に複数校のプール維持が不要になり、地域住民の利用も図られるというメリットがあります」

どれか1つが絶対というわけではなく、それぞれの方法を地域の特性に合わせて選ぶべきだと熊谷氏は言う。ちなみに冒頭の写真で示した小学校では、今年度から、地域の別のプールで授業を行うことが決定している。老朽化した学校プールの使用は、昨年度が最後になったそうだ。

水泳実技の効果は、学校プールの設置率だけでは測れない

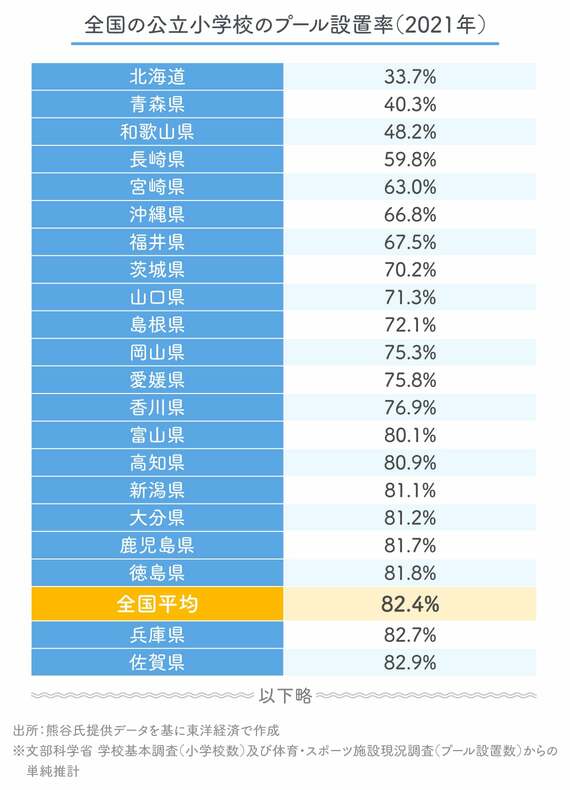

熊谷氏は、2021年の学校プール設置率を示してこう説明する。

「そもそも学校のプールは必置ではなく、水泳の実技も必修ではありません。下の図は関連データから単純計算したものなので便宜上の数字ではありますが、プール設置率の全国平均は約82%で、それを下回る道県は19カ所ありますね」

「とくに設置率の低い北海道や青森県では、気温の影響で水泳の授業を実施しづらいことが理由にあるでしょう。一方で和歌山県や長崎県のほか、伝統的に設置率の低い地域として中国・四国エリアなどが挙げられます。こうした地域の方からは、『プールがなくても、小さい頃から海や川で遊んでいた』『水泳の授業も自然の河川でやっていた』という話も聞かれます」

岩手県沿岸部の出身である熊谷氏も、学校の水泳の授業を海で受けていた学校を見たという。つまりプールの有無だけでは、水泳の実技の実施率を測ることはできないということだ。さらに熊谷氏は、水泳の実技教育がもたらす効果を示すエビデンスが少ないことを指摘する。

「実技の内容や実施時間は、学習指導要領や指導の手引きによりながら、基本的には学校に任されてきました。水の事故から身を守るための着衣水泳の有無も、学校現場の判断です。それゆえに、授業の取り組みの効果を体系立てて捉えることができていない現状も見え隠れします」

学校プールでの実践は長きにわたるが、このように明確な議論の材料が少ないため、施設の必要性も感傷論で語られがちだと熊谷氏は言う。

「学校プールはもとより、学校での体験や思い出は、多くの人の記憶に焼き付いています。だからこそ、従来どおりの形を求める声も上がりやすいのでしょう。でもこれまでのプールのあり方は、そもそも本当によかったのか。そこから振り返って議論するタイミングが来ているのではないでしょうか」

例えば、天候の影響を受けやすい「屋外プール」という形で本当にいいのか。さらに本質的な問いを挙げるなら、今までの指導内容で本当によかったのかという疑問も浮上する。民間プールへの委託など、家庭の費用負担を伴う可能性がある選択肢を議論する場合はとくに、「金銭的な事情で、学校でしか水泳に取り組めない子どももいる。そうした子どもの機会を奪うのか」という反対意見が上がる。熊谷氏は「もちろん経済状況による子どもの格差は避けるべき」としつつ、「学校でしか水泳に取り組めない子どもがいるのなら、なおさら指導面での見直しが必要だと思うのです」と続ける。

教員配置も行き詰まる?施設維持も含め地域で議論を

熊谷氏が特別参与を務める京都府の福知山市では、市と民間が連携するプールが新設された。現在は周辺の学校の授業をこのプールに委託し、当該学校のプールを廃止する実証を進めている。授業実施の費用は市または学校が負担し、家庭への追加負担は発生させない。今年度は1授業につき、民間の専門インストラクターが4人ほど配置されるという。