スポーツ体験格差が深刻化、「サッカーのため借り入れ」など支援申請は2年で3倍 「習い事は贅沢品だ」で貧困世帯が孤立の危険性

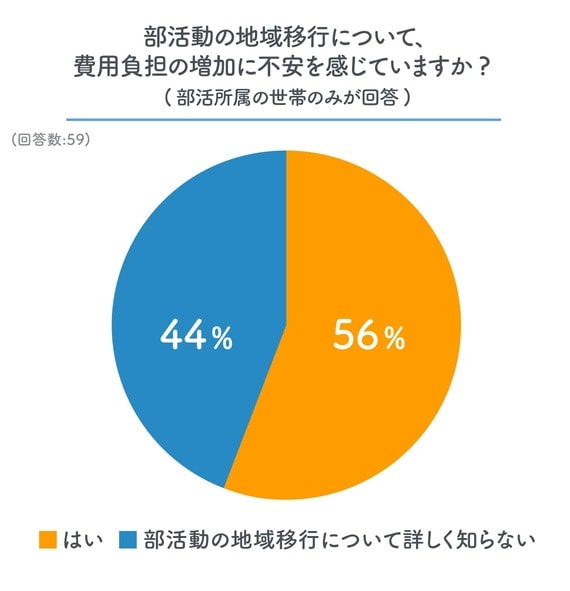

love.fútbol Japanのアンケート調査では、「部活動の地域移行について費用負担の増加に不安を感じているか」という質問に56%の世帯が「はい」と回答。一方で44%の世帯が「部活動の地域移行について詳しく知らない」と回答しており、必要な情報が十分に行き渡っていない現状がうかがえる結果となった。

現在、日本のスポーツ界の子ども向け支援は、強豪チーム・選手の強化や競技普及を目的としたものが中心だ。貧困対策への取り組みは、北海道日本ハムファイターズの「GEAR UP」(北海道在住のひとり親世帯や児童養護施設で生活している子どもに野球用具を寄贈する)など一部に限られている。この状況でスポーツ体験格差を解消するにはどうすればよいのだろうか。

「スポーツ体験格差があるという現実を、アンケート調査などで『見える化』し、多くの人に知ってもらうことが重要だと考えています。そして、経済的に苦しい状況にあっても諦めずに『サッカーをやりたい』と支援を求めてよいのだという空気感をつくりたいです。そのためには、サッカーの楽しさを知る大人たちが連携して支援体制を整える必要があると感じます」

23年度の「子どもサッカー新学期応援事業」では、ウェアなどの用具はスポーツメーカーから在庫品を譲り受けるなどして希望者の8割に寄贈できた。一方で、奨励金は申請者の約半数にしか支給できておらず、財源の確保が今後の課題だ。

「私たちの支援活動は、残念ながら知ってもらうだけでは体験格差の解消にはつながりません。いかにして行動に移してもらうかが重要です。支援が必要な世帯への情報提供、奨励金や用具寄贈といった応援事業の実施、寄付による継続的な支援など、いずれかに関わってくれるサポーターを少しでも増やせるように、地道な取り組みを続けていきたいと思います」

(文:安永美穂、注記のない写真:Ms / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら