スポーツ体験格差が深刻化、「サッカーのため借り入れ」など支援申請は2年で3倍 「習い事は贅沢品だ」で貧困世帯が孤立の危険性

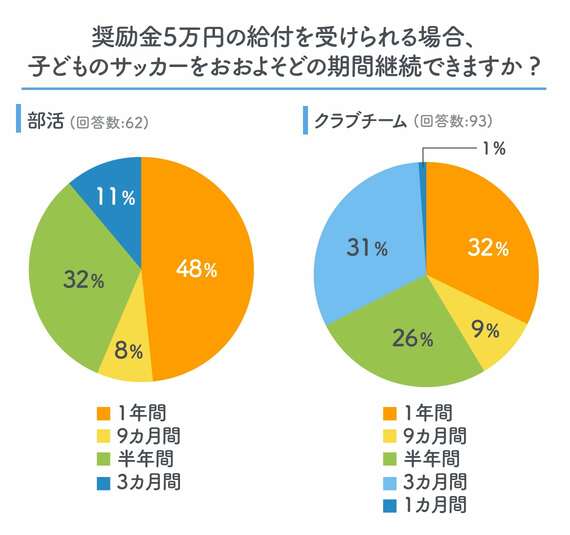

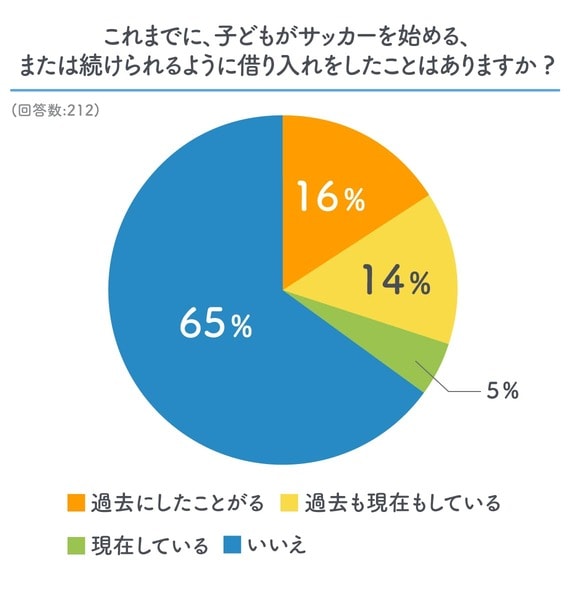

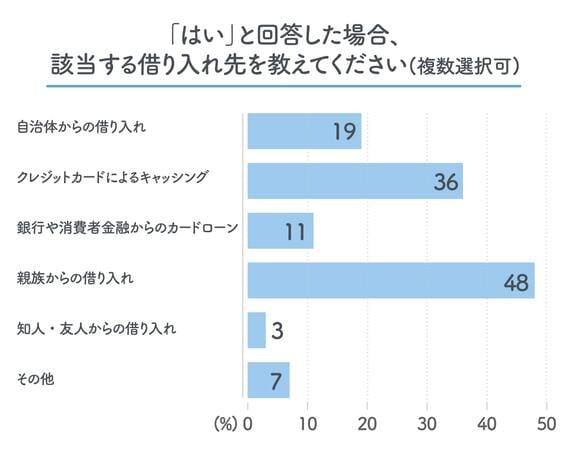

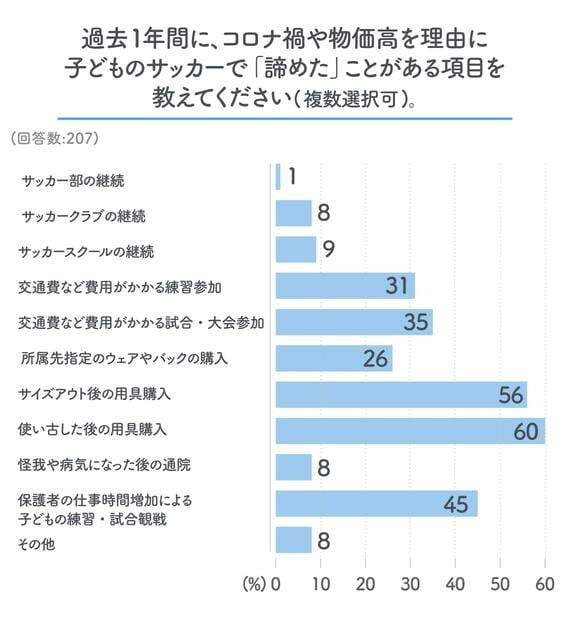

回答からは、部活動でサッカーをする子の約9割、クラブチーム所属で約7割が仮に年間10万円の奨励金があればサッカーを継続できると推測される。子どもがサッカーを開始・継続するに当たって借り入れをした世帯は35%に上り、この2年間で最多となった。

加藤氏は「ひとり親家庭はコロナ禍の今なお厳しい状況にあり、子どもたちの学校外の体験格差は拡大している」とみている。実際、39%の世帯が「食料や教育など生活インフラの支援に比べて、サッカーに対する支援を求めることに抵抗がある」と回答している。

学校外での体験機会の損失は、社会とのつながりの損失でもある。「相談したいが相手がいない」という世帯は54%に上る。周囲から「余裕がないなら身の丈に合う暮らしをしろ」「子どもの夢・希望より、今の生活が大事」と言われるのを気にして、「支援を受けてまでサッカーをしていることは知られたくない」という回答も見られ、「サッカーを続けていると贅沢だと思われるのでは」「申し訳ない」と引け目を感じて孤立するケースも少なくないという。

「ひとり親家庭のための手当や補助を、サッカーに使うわけにはいかないと考える保護者は多いです。その点、当法人の奨励金は使途がサッカーに限定されているので、引け目を感じずサッカーを続けられるという声が多く寄せられます」

28%の世帯の子どもが家計に配慮して「サッカーは辞める」と言う

文部科学省が2万人以上の子どもを0歳から18歳まで追跡調査した「令和2年度 青少年の体験活動に関する調査研究」によると、小学生でよく体験活動をしていると、家庭の環境にかかわらず、高校生で自尊感情や外向性、精神的な回復力などが高まるという傾向が見られた。また、同調査の研究では「一つの経験だけでなく、多様な経験をすることが必要」との見解も示されている。貧困を理由にスポーツの機会が失われることは、子どもたちから成長の機会を奪うことにもなりかねない。