子どもの自殺が過去最多、「24hチャット相談」の現場から見る課題と必要な対策 大空幸星「1人1台端末の活用、文科省が主導を」

「私が先生に出会えたのは奇跡。だからこそ、頼りになる誰かに出会うことの確実性を高めたいのです。しかし、若い世代のためのセーフティーネットはほとんどなく、あっても若者が使わない電話による相談がほとんど。若者の生活習慣や文化に合ったツールによる相談の場を広めていく必要があると思い、チャット相談を始めました」

必要な「調査・検証」、「学校主体の支援体制」からも脱却を

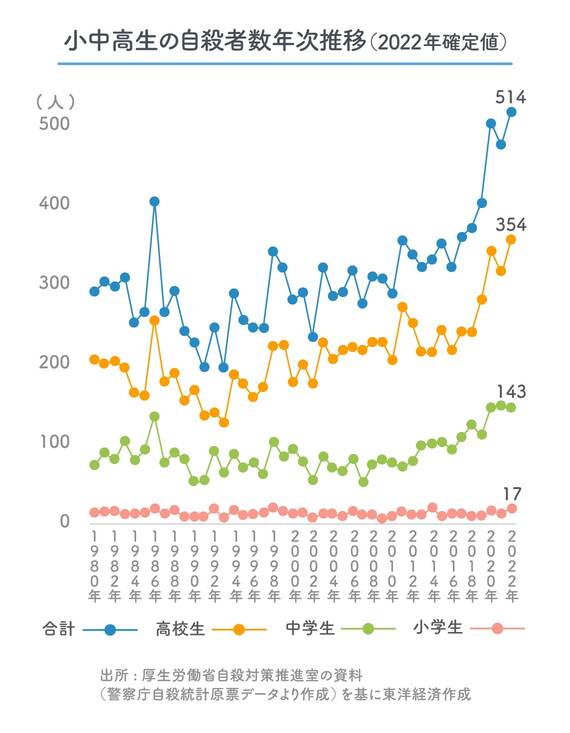

そう話す大空氏は、1年間に514人もの小中高生が自殺によって亡くなっているこの状況をどう見ているのだろうか。

「1998年以降、自殺で亡くなる人の数は3万人台が続いていましたが、2006年に自殺対策基本法が施行されるなど、対応が強化されるようになってから減少しています。しかし、全体では減少傾向にある中、自殺で亡くなる子どもは増加し、昨年は過去最多を記録しています。確かにコロナ禍の影響は大きいですが、それ以前から続いている問題であり、これは異常事態といえるでしょう」

国もこの事態を重く受け止め、動き始めた。23年4月にはこども家庭庁を中心とした「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」を開催、6月の「骨太方針」の策定までに対策を取りまとめる方針だ。

しかし、「これまで莫大な国家予算を投じて自殺対策をしてきたにもかかわらず、なぜ子どもや若者の自殺だけが増えたのか。まずはその検証と反省をするべき。それをせずに新しいことをやっても、うまくいくはずがありません」と大空氏は危惧している。

「現在、いじめを原因とした自殺の調査義務はありますが、それ以外の自殺は調査されていません。自殺の原因は多様かつ複合的なものなのに、調査がしっかり行われていないのです。警察や文部科学省、厚労省など、横断的に子どもの死亡を検証する仕組みもありません。まずはすべての自殺の原因を調査し、これまでの対策を検証したうえで新たな視点を取り入れた対策を考える必要があるでしょう」

文科省もスクールカウンセラー(以下、SC)の配置を拡充するほか、不登校対策「COCOLOプラン」において1人1台端末を活用した心身の不調の早期発見を掲げるなど、心のケアに関する対策を進めている。しかし、こうした取り組みも、子どもの実態とのミスマッチがあると大空氏は指摘する。

「SCの配置は、1995年の154カ所から昨年度は約3万カ所と、この20年ほどで約200倍に増えているものの、自殺で亡くなる子どもは増えています。SCの存在は重要であり、学校をよりよい場にすることも大切ですが、多くの子どもは学校や友人に悩みを知られたくないので、SCの配置を有効な解決策とは考えないほうがいい。文科省が推進する1人1台端末による健康観察も、心身の不調を学校が把握することが前提ですよね。学校主体の支援体制から抜け出し、子どもの悩み相談は第三者機関に任せたほうがいいです。本来ならこどもコミッショナーをつくるべきだったと思います」

一方で、文科省を自殺対策の枠組みの中にきちんと位置づけることは重要だと大空氏は言う。とくに1人1台端末を活用した対策は文科省が主導すべきだと考えている。

「1人1台端末を通じて子どもたちが匿名で第三者機関に相談できるようにするべきでしょう。しかし、現状は自治体によって端末の運用ルールが異なります。例えば、SNSの使用制限があってLINE相談窓口にアクセスできないとか、最も相談が多くなる深夜に端末が使えない地域もあります。文科省がこのあたりの調査をしっかり行って端末の運用ルールを定め、子どもたちが端末からアクセスできる適切な相談窓口にきちんと予算を振り分けるべきではないでしょうか」

「マイナスからゼロへ」、求められる「伴走型支援」や「孤独対策」

こうした状況の中、学校や教員、そして保護者は子どもたちに対して何ができるだろうか。つらい思いを抱える人たちを24時間365日、受け止めるために奔走する大空氏はこう語る。

「まずは『自分は何かできる、助けてあげられる存在だ』という考え方から脱却し、『自分は無力な存在だ』と知ることから始まるのではないでしょうか。われわれも、支援には限界がありますから『助ける』『救う』という考えは持っていません。でも、死にたいくらい苦しい人の話に耳を傾けることで、『今日は死ぬのをやめておこう』と状態をマイナスからゼロに持っていくことはできるかもしれない。緊急時は別として、まずはじっくり話を聞き、ラポール(信頼関係)を築くことを大切にしています。そのうえで初めて児童相談所や警察などの支援機関につないでいく。そんな伴走型支援を行っています。学校の先生や保護者にできることも、『その子の話にじっくり耳を傾けること』ではないでしょうか」