長野県と全77市町村による「協働電子図書館」、注力する「学校との連携」の中身 英語や探究、郷土学習など電子書籍活用を提案

IDの取得は、児童生徒が個別に、居住する自治体の公共図書館などに申請するルールで、公共図書館の利用IDから生成するのが基本だ。しかし、学校で利用しやすいよう、学校が児童生徒・保護者の個人情報を取りまとめて公共図書館に申請すれば、全員のIDを一括で発行することも可能にした。自治体の規模が大きいなど、公共図書館のIDから生成することが困難な場合は、学校図書館IDを基に発行する方法も考えているという。

しかし、学校教育の主体は、あくまで学校だ。「校長先生が学校図書館の『館長』としてリーダーシップを発揮し、学校司書さんや司書教諭の先生、授業を担当する先生たちが協働して授業を充実させていく。そこに公共図書館が連携する体制が理想ではないでしょうか。高森町や佐久市では実践が始まっています」と、森氏はそれぞれの役割と連携の重要性を強調したうえで、今後の展望について語った。

「学校図書館と公共図書館との連携は、これまで主に『読書センター機能』に関するものでした。しかし、今後は電子書籍の提供を通じて調べ学習や郷土学習を充実させ、『学習センター機能』の強化も図れると思います。さらに学習成果を発信したり新しい何かを創造したりする『情報センター機能』も果たす場所になれば、デジタルシティズンシップ教育もかなり広がるのではないか。デジとしょ信州が、そのきっかけになればと願っています」

デジとしょ信州の仕組みに関心を持つ全国の図書館関係者や教育関係者も少なくない。しかし、「単館ではこの取り組みは難しいので協働できてありがたいと思う一方、今のこの仕組みが全国展開されればいいとは思っていません。私たちは並行して、出版社や著者の方々にも利がある仕組みを研究する必要があると考えています」と、棟田氏は言う。

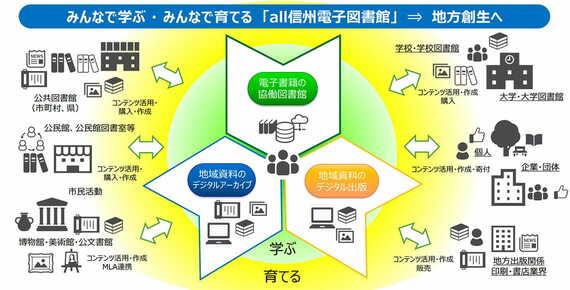

森氏も「それぞれの地域に合った方法があると思っています」と述べ、長野県としては図書館を越えて「みんなで学ぶ・みんなで育てる『all信州電子図書館』」を目指していると語った。

(資料:市町村と県による協働電子図書館運営委員会提供)

「長野県は、昔から教育県、出版王国と言われてきました。読書人口の裾野を広げ、参画する人が増えていくことによって、そうした地域文化を大切に守り育てていきたいという強い思いがあります。そのため当初から、地域の出版社や書店、印刷会社、著者の方々とも対話を重ねたいと考えていました。今後はそんな“真の”オール信州による電子図書館へと発展させ、地域創生モデルの1つとして発信できたらと、夢を描いています」

(文:國貞文隆、編集部 佐藤ちひろ、写真:市町村と県による協働電子図書館運営委員会提供)

関連記事:

「子どもの探究が確実に変わる、GIGAスクール時代の『学校図書館』活用の極意~高森北小の学校司書・宮澤優子の危機感と挑戦」

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら