長野県と全77市町村による「協働電子図書館」、注力する「学校との連携」の中身 英語や探究、郷土学習など電子書籍活用を提案

「公共図書館向けに市販される電子書籍は同時アクセスに制限のあるものが多いですが、地域資料のように自治体が作成する電子書籍であれば、制限なく使える設定が可能です。そのため、紙では蔵書が限られた本も、1人1台端末で一斉に閲覧できるので、グループ学習がやりやすくなるでしょう。児童書読み放題サービスの導入も予定しており、作品の感想を述べ合う、人物伝をみんなで読みながら調べ学習に発展させていくといった授業もできるようになります。海外の出版社のものは、読み上げ機能が付いた洋書の絵本をモニターに映し、ネイティブの発音をみんなで確認することなども可能です」

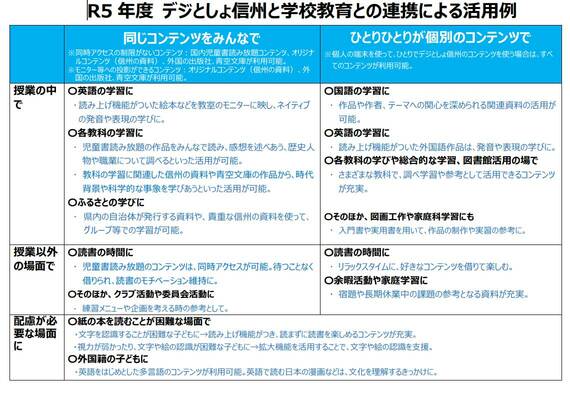

(資料:市町村と県による協働電子図書館運営委員会提供)

個別に学びを深めていくのにも適している。例えば、デジとしょ信州には大人向けの入門書や実用書もあるので、興味・関心のある領域をより探究しやすくなる。そのほか、クラブ活動や委員会活動における調べ物のほか、自宅で気軽に好きな本を借りて読書を楽しむといった利用もできるだろう。

「読み上げ機能や拡大機能は文字の認識が困難なお子さんに、多言語機能は外国籍のお子さんに役立つでしょう。不登校など通学が難しいお子さんの自宅学習の助けにもなると考えています。私にも小学生の子どもがいますが、すでに子どもたちはICT機器を使いこなしています。先生方に電子書籍のメリットを理解いただければ、学びの可能性はもっと広がっていくと考えています」(宮崎氏)

「学校図書館の館長」は校長、公共図書館との理想の連携とは

佐久市では、利用してみたい学校から順次、電子書籍の利用を始めている。例えば、野沢小学校では、昨年度の5年生がオーディオブックの絵本を活用し、英語と特別活動の時間を使い、下級生に英語で読み聞かせを行う活動に取り組んだ。

授業を見学した宮崎氏は、次のように話す。

「子どもたちが、日本語に訳した紙の絵本も併用して発音の練習や表現の確認をしていたのが印象的でした。私たちは、紙をデジタルに差し替えるのではなく、両方を併用し、場面によって使い分けることで学びを発展させてほしいと願っていますが、まさに子どもたちは自然にそのベストミックスができていたのです」

依田氏も、「読み上げの速さを調整して練習したり、下級生に読んであげる絵本を積極的に選んだり、子どもたちは電子書籍を上手に使っていました」と語り、こう続ける。

「こうした活用のほか、総合的な学習の時間など探究にも利用しやすいと考えています。今春開校した佐久市の臼田小学校の校長先生は、個々の学びのスピードや興味に合わせた学びに活用するほか、紙の本と電子書籍の両方を使いこなせるような情報選択の力を育てたいとのことで、5月ごろから全校でデジとしょ信州を使えるよう準備を進めているところです。引き続き、学校とは連携しながら取り組んでいきたいと考えています」