長野県と全77市町村による「協働電子図書館」、注力する「学校との連携」の中身 英語や探究、郷土学習など電子書籍活用を提案

「デジとしょ信州」、県と市町村がどう運営しているのか?

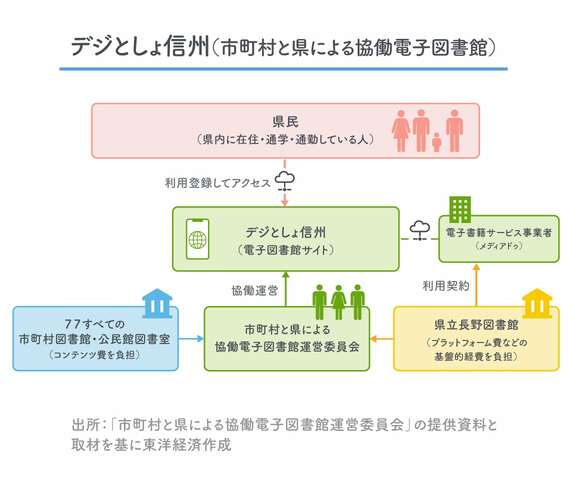

長野県と県内全77市町村が力を合わせ、2022年8月からスタートさせた協働電子図書館「デジとしょ信州」。パソコンやスマホ、タブレット端末などを通じて、長野県に在住、通学、通勤している人なら誰でも電子書籍を読むことができる。利用のために必要なIDとパスワードは、居住している自治体の市町村立図書館や公民館図書室の窓口で申請すれば取得が可能だ。電子申請ができる市町村も増えつつある。窓口がない自治体の場合は、電子申請を通じて県立図書館から取得できる。

利用登録者数は1万780名(23年3月31日現在)。すべての市町村に利用登録者がおり、利用者は1人につき「1週間2冊」借りられる。これまでの貸出数は5万7551冊。1日に平均約240冊の貸し出しがある。利用者が多い年代は40~60代、貸し出しが最も多い時間帯は20~21時という。

蔵書数は2万1178冊。うち著作権が切れた無償コンテンツ(青空文庫)は1万1196冊、オリジナルコンテンツ(信州の資料)が9冊となっている。コンテンツは、県内77の市町村が分担して購入するが、22年度は公益財団法人長野県市町村振興協会の「宝くじ助成金」を充てることができた。そして電子図書館システムは、メディアドゥ社を通じて米OverDrive社のプラットフォームを採用し、県立長野図書館が運営費を負担。こうした構造で、全県的な協働運営を実現している。

背景に、水害やコロナ禍における「危機と好事例」

このデジとしょ信州は、どんな経緯で生まれたのか。県内の関係者が集い、ワーキンググループを中心に構想が動き出したのは開設1年前の2021年8月のこと。その後、22年4月に「市町村と県による協働電子図書館運営委員会」(以下、運営委員会)が立ち上がり、実現に至った。委員長を務める県立長野図書館 館長の森いづみ氏は、こう振り返る。

「単独あるいは複数の自治体が協働で電子図書館を開設した事例は全国にありますが、県内の全自治体が協働で開設したケースは初めてだと思います。背景としては、19年の水害やコロナ禍で20年4月から5月に図書館が休館となる経験をしたこと、一方で、高森町はコロナ禍以前から学校連携も含めた電子図書館を構想し、20年6月にはサービスを開始して効果が見えてきたことなどが挙げられます。こうしたリスクヘッジや好事例を県内の図書館関係者の間で共有する中、電子図書館の優先度が高まり、全県的な取り組みにつながっていきました」

開設から半年以上が過ぎたが、利用者からは「蔵書コレクションが意外に多い」「一度に2冊までだけど、返したらすぐ次が借りられるから無限に読める」「視力が低いので拡大機能が重宝する」などの声が寄せられている。