公立中が「脳科学を基に授業改善」、深刻化する不登校といじめは減ったのか? 「学校風土」に注目、国立第二中の3年間の挑戦

学校風土が向上して不登校といじめも減少、課題は継続性

授業改善に取り組んだ3年間、二中は毎年6月と11月の2回、学校風土調査を実施。その結果、4項目すべてにおいて、2021年度は19年度に比べて数値が向上した。

「20年度についてはコロナ禍で休校もあったので比較はしにくいのですが、それでも『教えと学び』の項目の伸びは顕著であり、授業改善によって学校風土が向上したことが見て取れます」と長尾氏は分析する。

また20年度と21年度に実施した「生徒授業評価アンケート」でも、多くの項目で改善が見られた。とくに「授業を楽しいと感じた」「自分の考えを深めたりする時間や、自分自身で工夫して活動する時間があった」という項目は、「あてはまる」との回答数が大きく伸びたという。

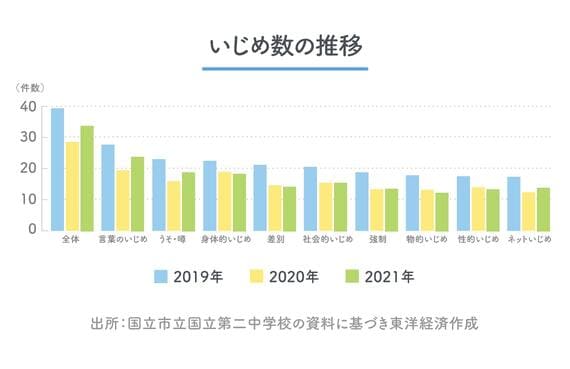

文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」においても、二中では不登校の生徒数もいじめの件数も、減少傾向を示した。いじめに関しては重大事態など深刻なケースは21年度以降なくなったという。3年間の授業改善は、一定の成果があったと考えていいだろう。

一方、異動がある公立校において、こうした取り組みは継続が大きな課題となる。二中でも、22年度は教員がかなり入れ替わったため、全員で発展的な授業改善に挑戦することはできなかったという。

そんな中、22年度の不登校生徒数は約40名と、21年度より約10名増加。全校生徒数が増加しているので、不登校生徒の出現率はそれほど上がっていないが、こうした状況も踏まえて黒田氏は、次のように総括する。

「授業改善は、不登校やいじめの予防という意味合いが強く、特効薬ではありません。全生徒がより充実した学校生活を送れるようになるには数年かかると見ていますが、エビデンスに基づく授業改善は多くの公立校でもできると思います。23年度は、授業改善を強化するとともに、22年度に始まった国立市教育委員会によるQ-U調査(学校生活における意欲や満足度を測定)のデータも活用して個別の相談支援も力を入れます。また、生徒が自分たちで学校生活をクリエートしていくような場面を、学校外でも設定することを考えています」

一方、長尾氏はこう語る。

「実は効果的な授業というのは教員がこれまでやってきたことだということを再確認しました。経験に基づいて実践してきた授業に科学的根拠があると知って自信を持てましたし、徹底できていなかった部分も明確になりました。また、若手の教員に根拠を持って指導できるようになったこと、特別支援学級の先生方と共通意識を持ち、通常学級に在籍する発達に特性のある生徒に対応できるようになったことも大きな成果と捉えています」

文科省の不登校対策「COCOLOプラン」でも注目される「学校の風土」の見える化。黒田氏が言うように、こうした取り組みが大きく実を結ぶには時間がかかるだろうが、生徒たちが楽しいと感じる学校づくりの種は確かにまかれたのではないだろうか。

(文:崎谷武彦、写真:国立市立国立第二中学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら