公立中が「脳科学を基に授業改善」、深刻化する不登校といじめは減ったのか? 「学校風土」に注目、国立第二中の3年間の挑戦

「脳科学のエビデンス」に基づく授業改善の中身とは?

こうした経緯から二中は、国立市教育委員会の研究指定校として、2019年度から3年計画で、子どもの発達科学研究所などから助言を受けながら、授業改善をスタートした。

脳科学のエビデンスを基に授業を捉え直し、「脳の多様性に配慮して発達の特性も踏まえ、すべての生徒が楽しくなる授業」(長尾氏)を目指した。50分間の授業の中で「指名されないように」と息を潜めている生徒がいること、そんな生徒も「本当はわかるようになりたい、手を挙げたい」と思っていることを全教員で共有したうえで研究を始めたという。

初年度は、主に「情報統合」と「実行機能」という脳の機能を意識して「わかりやすい授業をする」、2年目は「授業をユニバーサルデザイン化して学校全体で取り組む」、3年目は「楽しい授業を目指して全員が研究授業をする」という段階を設定して進めた。

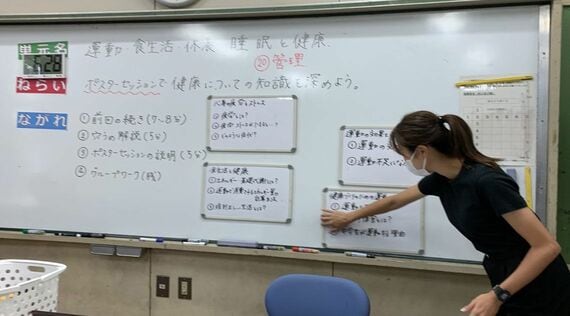

とくに楽しい授業を実現するためには「わかった(習得)」「できた(活用)」「考えた(探究)」という3つの視点が重要だとして、具体的な改善方法を議論して取り入れた。例えば「わかった」を促進するため、授業の初めに「単元名、ねらい、ながれ」を最初に黒板に表示することにした。

授業の見通しが見えず不安になり、集中できなくなる生徒もいるので、授業のステップをはっきりさせることが重要だという。「単元名を大きく表示するだけでも効果は大きく、ねらいを明確にすることで記憶の定着も変わってきます。授業を受けた意味や価値を認識するうえで、まとめを表示することも大事」だと長尾氏は話す。

教員の言葉遣いも、平易な言葉を使うように改善。また、教員は言葉や話が長くなりがちだが、長尾氏は「端的に一文を短くすること。生徒にしゃべらせるのがいい教師」とポイントを説明する。

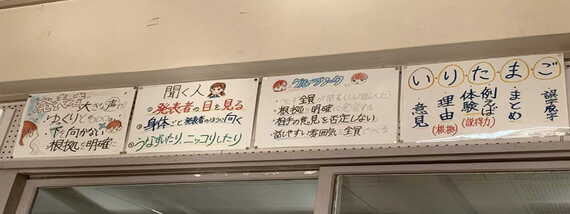

「発表者は、下を向かず、大きな声でゆっくりと話し、話の根拠を明確にする」「伝わりやすい順番は、い(意見)・り(理由)・た(例えば)・ま(まとめ)・ご(誤字脱字)」などの「二中・話し合いのルール」も作り、20年度初めに共有した。そのうえで、話し合い活動では「まずは自分で考える→小集団で話し合う→全体で話し合う→自分の意見をまとめる」という構造を意識して授業をつくるようにした。

視覚優位の生徒も少なくない。情報統合を補完する目的で、実物や写真、1人1台端末などの視覚教材も活用した。

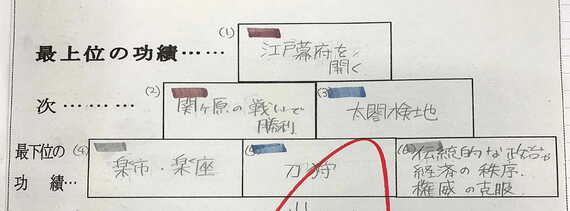

「できた」を実感させるため、実生活につなげることも意識したという。例えば、力の学習の際にカーリングの実演を見せて考察させた教員もいる。そのほか、「ピラミッドランキング」や「Y字チャート」などのさまざまな思考ツールも活用。「授業改善が進むにつれ、こうした『生涯使えるような学び方』を身に付けさせることにも教員は意識が向くようになりました」と長尾氏は言う。

実は最初から全教員が積極的に取り組んだわけではく、足並みがそろわないこともあったが、その都度教員同士で話し合い、活動を進めていく中で徐々に教員の意識が変わっていったという。

「授業改善が進むと双方向の話し合いができるようになり、授業も深みを増しました。3年生にもなると知識構成型ジグソー法を活用した授業など、自分の考えを持って議論するような深い活動ができるようになっていきました」(長尾氏)