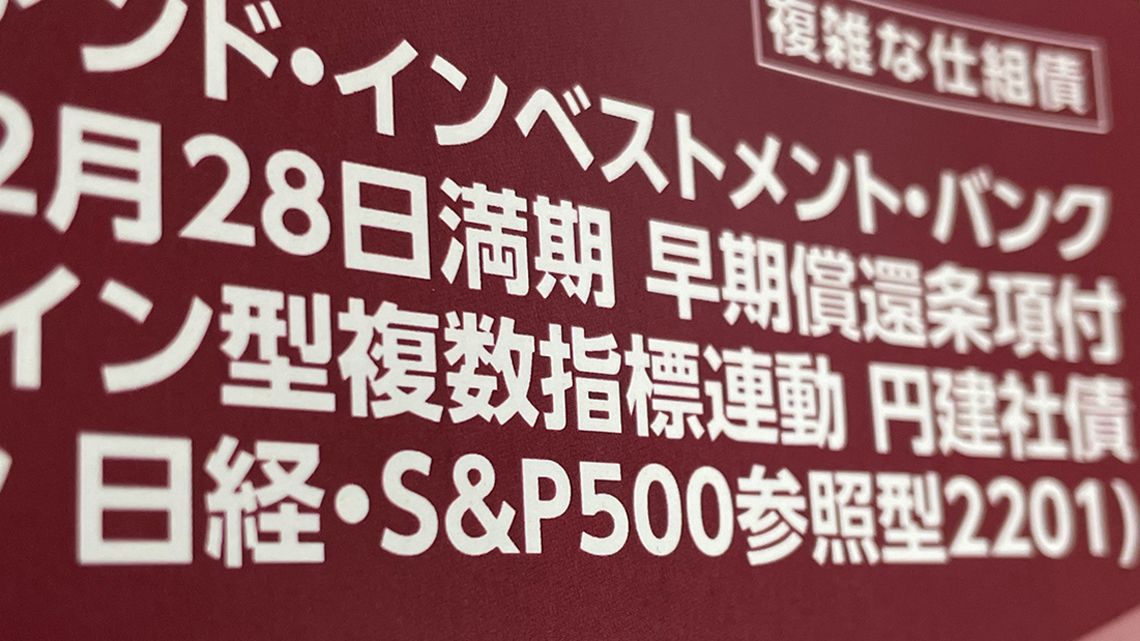

金融商品の中でも相談件数が突出して多い「仕組み債」。巨額損失に苦しむ投資家も。

「顧客の真のニーズに沿った販売が行われていない」。金融庁からそう指摘されている「仕組み債」。

](https://m.media-amazon.com/images/I/51OZCPdyZTL._SL500_.jpg)

商品性が複雑かつ、元本を大きく毀損するリスクをはらむことから、トラブルに巻き込まれる高齢者が増えている。

証券・金融商品あっせん相談センターによれば、2022年10〜12月に紛争解決手続きを終えた28件のうち、11件は仕組み債が原因だ。相談者は50〜70代で、営業員からリスクの説明を十分に受けないまま購入し、想定外の損失を被った。大半は金融機関が損失の一部を補填する形で和解している。

では、仕組み債によるトラブルの実態とはどのようなものか。これから紹介するのは、実際に損失を被った投資家の実例だ。

複雑すぎる商品性

「ぴったりの商品があります」。発端は2011年。ある大手銀行営業員が話を持ちかけたのは、首都圏で歯科医院を営む当時50代の女性だ。満期を迎える定期預金の運用先として元本保証をうたった商品を提案し、女性は5000万円分を購入した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら