山形・天童中部小学校「3つの型破りな授業」で子どもが自らぐんと伸びる訳 大谷敦司・前校長「子どもは有能な学び手」

通常の授業では物足りない“浮きこぼれ”といわれるような才能のある子たちも、「マイプラン学習」であれば伸び伸びと学ぶことができるのもメリットだ。本来、どういう学び方が自分に合っているかは一人ひとり異なる。先生の話を1回聞いてわかる子もいれば、繰り返し聞かないと理解できない子もいる。好き嫌いも、学ぶスピードも違う。

ゴールまでたどり着ければ、どの方法で学んでもよいはずなのに、一斉授業では同じ方法、同じスピードに子どもたちが合わさなければならない局面も多い。いわばマイプラン学習は、どんな方法が自分にとっていちばん最適なのか、学び方を学ぶ授業でもあるというわけだ。さらにマイプラン学習では、学びを通して人間関係も磨かれるという。

「子どもって、わからないと聞きに行きますよね。最初は、苦手な子が質問をして得意な子が教える。でも、必ずしもうまく説明できるとは限らず、わかっていたつもりの子も、もう一度一緒に考え出す。『一人学び』がある程度進めば、自然発生的に協働的な学びが起こるんです。できるようになりたい、わかりたいという共通の思いがあるので、人間関係もよくなっていく。マイプラン学習がうまく進んでいると、自然発生的な学び合いが生まれ、納得すれば、また『一人学び』に戻っていくという姿をよく目にします」

各自テーマを決めて取り組む「フリースタイルプロジェクト」

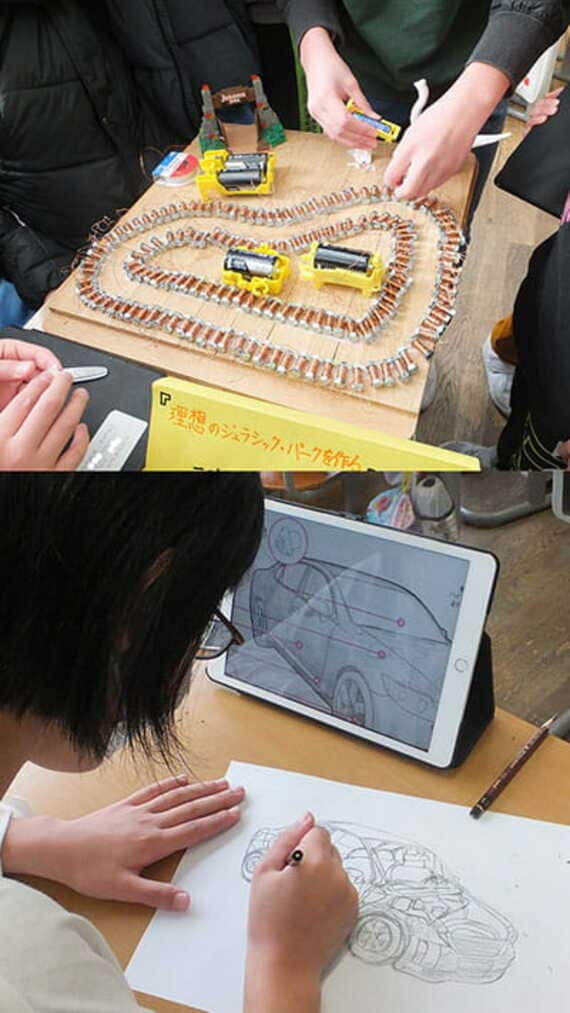

そして最後の4年目に取り組んだのが、集大成でもある「フリースタイルプロジェクト」だ。いわゆる自由研究で4~6年生を対象に、20時間を1セットにして夏休みや冬休みごろ、前期・後期の2回行う。テーマもやり方も子どもたちに任せていて、「リニアモーターカーの試作」をはじめ「世界の切手のデザイン」「『ピタゴラスイッチ』の装置制作」「ピアノの練習」「ミョウバンの結晶づくり」など、テーマは多岐にわたる。

いちばん難しいのはこのテーマ選びで、なかなかテーマが決まらない子は先生と何度も話し合う。一人ひとりテーマが異なるため、昔ならば多くの先生がいないとできないことだったが、今はタブレットで検索などをしながら各自で進められる。テーマはもちろん異なるものの、要は高等学校で行っている「探究」と同じプロセスであり、こうした経験が高校、さらには大学の卒業論文や研究にも生きるという。

「子どもたちが活動を行っているときには、先生も自分のテーマを決めて『フリースタイルプロジェクト』に取り組みます。先生は子どもたちにとって影響が大きい学習環境なので、自分たちと同じように没頭して取り組んでいる姿は、教育効果が高いと思うのです。先生方も才能豊かで、絵本を創作したり、コンピューターでデザインをしたりと楽しそうですよ」

授業の最後には、報告会も実施する。タブレットに全員のテーマと発表の場所が送られ、子どもたちは自分たちでスケジュールを決めて発表を見に行く。この報告会には3年生も参加し、来年自分たちが取り組むことになる「フリースタイルプロジェクト」の参考にする。

ここまで聞いて思うのは、今までにないやり方をこれだけ大胆に取り入れるまでには、先生や保護者の反対もあったのではないかということだ。

先生には事前にメリット、デメリットを説明したが、やはり無理だという先生もいた。だが「必ずやってください」とは言わずに、まず「やってみてもいい」という先生にお願いして、高学年から少しずつ始めていったという。チャレンジしたクラスで子どもたちの姿が変わり出すと、その後は自然にほかのクラス、学年へと広がっていった。