海外に比べ「いじめ」が増える日本、決定的に欠けている「エビデンス」の視点 欧米で成功している予防の8割は「傍観者教育」

では、どういう内容なのか。まず初めに取り組むのが、「シンキングエラー」に気づかせることだ。

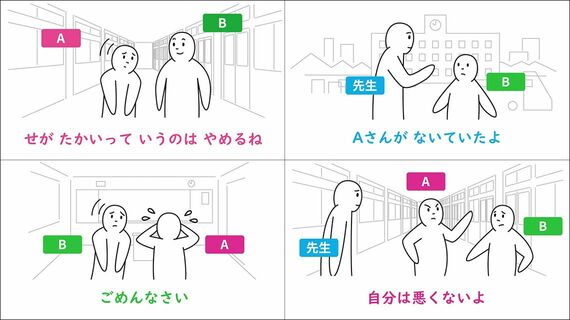

「 『相手が悪いから傷つけてもいい』などの間違った考え方をシンキングエラーといいます。海外の研究から、このエラーはいじめ加害者に多いことがわかっています。自分では気づきにくいため、シナリオスタディーなどを通して一緒に考えます。吹田市では、誰かの発言に『それ、シンキングエラーや!』と一斉に指摘するなど、すでに子どもたちにも浸透し始めているようです」

2つ目の取り組みは「行動を変える」こと。いじめに遭ったときや、いじめに気づいたときにどういう行動をすべきなのか、具体的に教えていく。例えば、いじめ対応の3つの行動「やめてと言う・(その場から)離れる・助けを求める」を「や・は・た」と標語で明確に教える、シナリオスタディーに取り組んで最後に行動目標を立てる、といったことを実施しているという。

3つ目の取り組みは「集団を変える」こと。すべての人にとって居心地のよい集団を考えていく。

「行動科学の理論では、望ましくない行動を止める際は、それに代わる別のよい行動を教えます。いじめも、代わりとなる正しい問題解決や感情コントロールの方法を教えていくのです。そうすれば、『いじめをやめよう』と言わなくても自然といじめが減っていきます」

GIGA端末で心身の健康観察、問題の早期発見と支援へ

このほか同研究所は吹田市と連携し、文科省委託事業「令和3年度 いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」として、いじめのシンキングエラーや正しい行動をわかりやすく伝える動画教材「ともだちづくり・かかわりづくりプログラム」も制作。この動画は文科省と吹田市のウェブサイトで無料公開されている。

もう1つ、2022年9月からは文科省委託事業「いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究」として、吹田市の小学校3校と中学校2校で1人1台のGIGA端末を使った毎朝の健康観察も始めている。

これは、同研究所が開発したウェブアプリ「こころとからだの連絡帳デイケン(デイリー健康観察)」を活用したもので、体調や気分の項目に対する回答データと相談希望の回答から、いじめや不登校などの早期発見と適切な介入支援につなげることを目的としている。

「先行研究から、子どものメンタルヘルスの不調はさまざまな問題の早期兆候といわれていますが、デイケンの活用においても、メンタルヘルス不調のスクリーニングツール「NiCoLi」の結果と掛け合わせて解析することで、体調と生活リズムの項目の両方で不調を示す子の抑うつ・不安が高いことなどが見えてきました。また、デイケンの導入校はいじめ被害が減って学校風土が向上し、新規不登校発生率も低下しています。今後はこうした結果のメカニズムや個人の特性との関係性などを丁寧に分析することが課題です」

エビデンスに基づく手法は魔法ではないので、効果が出るまでに時間がかかるという。しかし、必ず学校を変えることができると和久田氏は強調する。

「海外の教育現場でも1年半~2年などゆっくりではありますが、科学的根拠のある手法は確実に学校を変えることが明らかになっています。われわれも、いじめをはじめ子どものさまざまな問題が予防できるよう、引き続き教育現場が活用しやすい科学的アプローチを研究開発していきたいと考えています」

(文:中原絵里子、編集部 佐藤ちひろ、写真と資料:子どもの科学発達研究所提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら