海外に比べ「いじめ」が増える日本、決定的に欠けている「エビデンス」の視点 欧米で成功している予防の8割は「傍観者教育」

また、いじめは被害者だけでなく加害者や傍観者にも大きな影響があることが、さまざまな研究結果から明らかになっている。

「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与えるとされています」

もちろん、最も影響が深刻なのは被害者だ。しかし、教員や保護者がいじめを乗り越えた経験を持つ「サバイバー」の場合、「いじめなど大したことはない」といじめを軽く扱ってしまいがちで、そうした「生存バイアス」が働くことに注意しなければならないと和久田氏は警鐘を鳴らす。

「いじめについてものを言える人は、いじめのサバイバーなのです。いじめの影響をまともに受けた人は抑うつ的になったり自殺してしまったり、いじめの議論の場にはいない。見えないところで深刻な被害が起きている可能性が高いことを意識しなければいけません。そうした被害者の実態を明らかにするためにも、データやエビデンスが重要になるのです」

「学校風土といじめを可視化する調査」で見えてきたこと

同研究所では、国内外の最先端の研究成果や独自の調査結果に基づき、連携大学と共にさまざまなプログラム開発を行ってきた。その1つが、「学校風土いじめ調査」である。

「何か問題が起こると子どもやその親に原因があるように言われがちですが、改善すべきは個人因子ではなく環境因子、つまり学校風土です。学校風土は海外でも100年以上前から研究され、環境がよくなれば問題改善や学力向上につながるというエビデンスも出ています。そこでわれわれは、文科省委託事業『子どもみんなプロジェクト』として約1万人の児童生徒の協力を得て『学校風土尺度』を、連携大学と共に『いじめ尺度』をそれぞれ開発し、日本における学校風土といじめを可視化できるようにしたのです」

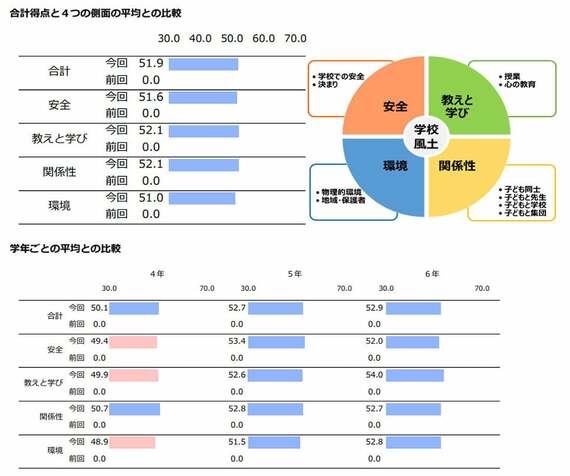

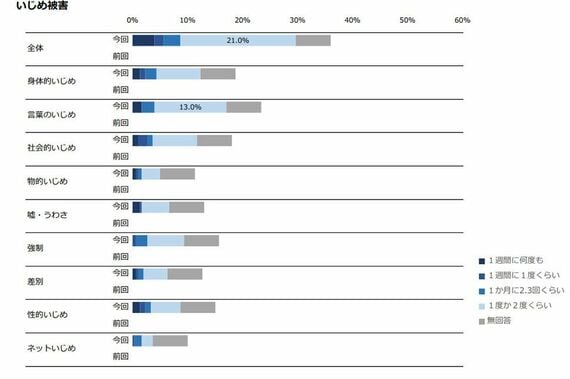

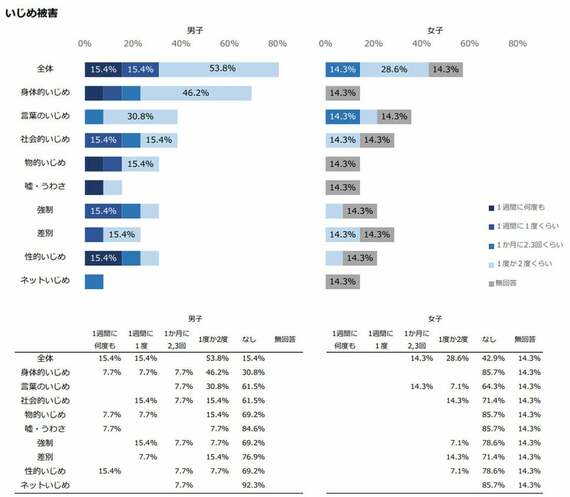

この調査は、いじめ被害に関する9つの質問(いじめ尺度)と、「安全・教えと学び・関係性・環境」の4つの側面に関する32問(学校風土尺度)で構成され、児童生徒は無記名で回答するのが特徴だ。2019年から10カ所において延べ2万6000人以上に対して実施してきた。

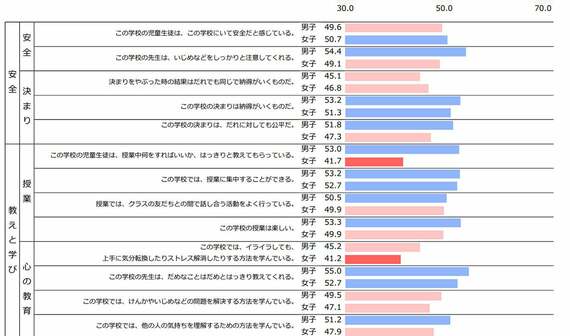

「これまでのわれわれの研究では、『この学校の先生は、いじめなどをしっかり注意してくれる』『この学校の決まりは、誰に対しても公平だ』といった安全性の項目や、『この学校では、男女とも、同じように大事にされている』といった関係性の項目と、いじめの出現率との関連がわかっています。年々データが増えているので分析をバージョンアップし、さらに学校が活用しやすい形にしたいと考えています」

いじめを予防する授業「TRIPLE-CHANGE」を開発

さらに同研究所では、「考え方・行動・集団」の3つを変えることでいじめを予防する授業「TRIPLE-CHANGE」も開発。「児童生徒に毎日寄り添う教員が自ら授業をすべき」(和久田氏)との考えから講師は派遣せずに教員向けの研修を提供しており、例年参加する教員は年間400人以上に上るという。大阪府吹田市では、2020年度から市内の全小中学校に導入されている。