「先生の仕事は“にじいろ”」絵本で子どもに包み隠さず伝えた教員のリアル 「先生はブラック?」の質問に出した答えは

「小学校の教員を目指しているのに、一般教養でフランス語や古典を学ぶんです。自分が思い描いていたイメージとはあまりに違っていてショックを受けました。子どもとどう接すればいいかなど、もっと実践寄りの授業をしてほしかったし、そうすべきだと今も感じています」

現在、月に一度ほどオンラインで教員関連の勉強会を実施している松下氏。若手の現役教員からは「教員経験が浅い状況で、1クラス30人ほどの子どもたちをケアしながら授業するのは荷が重い」という声を耳にしている。

「19年教員をしている私でも、すべてを1人で担うのはきついと思うことがあります。最近では、最も緊張するのが給食の時間。黙食のルールが解除されたからこそ気を使う部分が増え、子どもによってはメンタル面のフォローも必要です。また、休み時間は子ども同士のトラブルが起こりがちなので、所用で教室を離れるときはヒヤヒヤしますね。不安そうな子どもがいたら『一緒についておいで』と声がけすることもあります」

こういった状況を改善するには、人員の補充が急務だと松下氏は力説する。クラス担任とは別に、サポートの教員を各クラス1人ずつ配置できると、時間的にも心理的にも余裕が生まれるはずだと考えている。

さらに、就業時間の規定にも懸念があると話す。

「『せんせいって』にも書いたエピソードですが、子どもたちの登校時刻と教員の始業時刻に乖離がある点はあまり認知されていないようです。私の勤務校は午前8時30分始業ですが、子どもたちは8時10分ごろには登校し始めます。子どもたちを不安にさせたくないという思いから、かなり早めに出勤している教員が大半だと思います。自分の子どもを保育園に預けてから出勤していた頃は、正直大変でした。保育園は登園時間を前倒しにできませんからね」

未来の教員の担い手を確保するためには、実情にそぐわないルールを見直し、労働環境の改善を図り、早急に働き方改革を進めなければいけない——松下氏はそう強く感じている。最後に、松下氏から読者へメッセージをもらった。

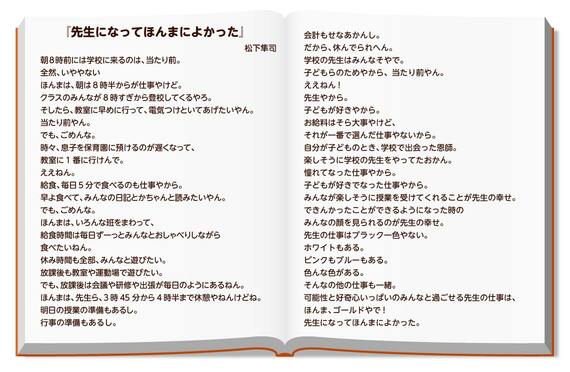

「『せんせいって』のラストでは、教員の仕事を“にじいろ”と表現しています。実はここ、学級通信の原稿ではゴールドにしていました。『金メダルでないとやっていられない』という思いから、自分のためにもそうしたんです。でも出版に当たっては、うそ偽りのない言葉にしたくて、人によってさまざまな捉え方ができる色に変更しました。教員の仕事にブラックな一面があることは紛れもない事実。ですが、もっと楽しい部分も世に知られてほしいというのが、教員という仕事を愛してやまない私の切なる願いです」

(画像は東洋経済作成)

(文:せきねみき、注記のない写真:松下氏本人提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら