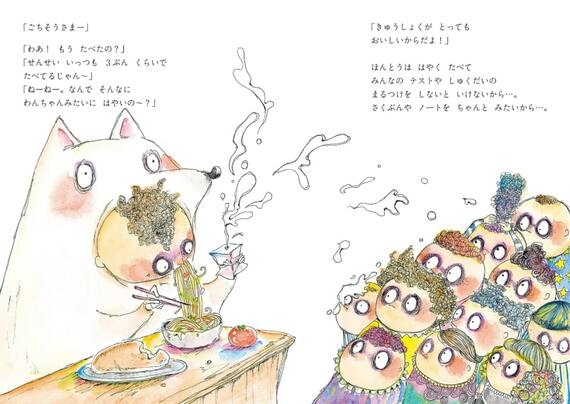

「先生の仕事は“にじいろ”」絵本で子どもに包み隠さず伝えた教員のリアル 「先生はブラック?」の質問に出した答えは

「キャリア教育の授業で、『将来の職業を調べよう』『大変な面も知っておこう』と指導しているのに、身近な先生の仕事についてはほとんど伝えられていなかったと気づき、改めて言語化してみたんです。より多くの子どもたちに知ってもらうには、絵本がベストだと思い、複数の出版社に掛け合いました」

編集者の提案で、作画するイラストレーターは松下氏自身が探した。絵のタッチだけでなく、学校との関わりなど背景まで考慮して選出したという。そして約2年の時を経て、『せんせいって』が誕生した。

絵本の原稿料も印税も受け取らない理由とは?

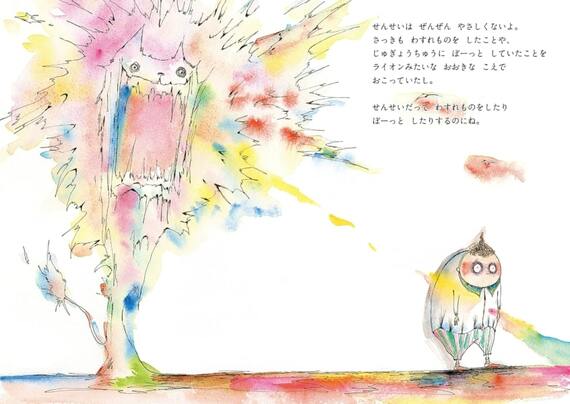

『せんせいって』は子ども向けに作った絵本だったが、現役教員や将来教員を目指す学生からの反響も大きかったという。

「とあるベテランの先生に、『この本には非常に大切なことが書かれている。これから先生になる人に渡しますね』と言われたときは感慨深かったです。文部科学省が立ち上げた“「教師のバトン」プロジェクト”というものがありますが、この絵本が必要な人に手渡され、まさにバトンのような存在になってくれたら、これほどうれしいことはありません」

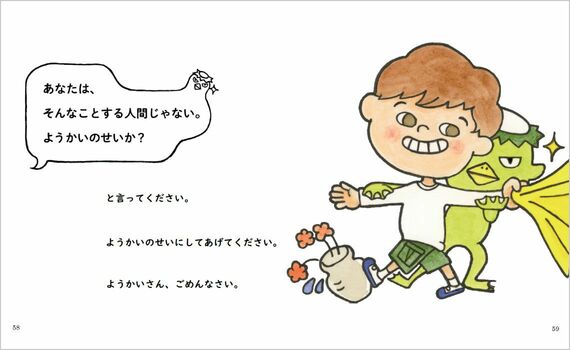

松下氏が手がけた絵本は、『せんせいって』のほかに、子どもに対する上手な声かけ方法を、子どもの性格やタイプ別に、子どもの目線で書き記した『ぼく、わたしのトリセツ』がある。

実は松下氏は、「あなたは子どもに対して怒りすぎ」と診断されたこともあるほど、怒り出したら止まらない性格の持ち主だったという。なぜ執拗に怒りをぶつけてしまうのかを突き止めるため、毎日の出来事を細かくメモするようにすると、改善のヒントが見えてきた。『ぼく、わたしのトリセツ』は、こうした日々の記録で得られたノウハウが基になっている。

「子どもを叱りっぱなしにするのではなく、結末を考えて叱るようにしたらうまくいくと気がついたんです。僕の場合は、『最後は必ず笑わせる』と決めています。標準語で叱ると冷たい印象になりがちなので、例えば、途中からあえて広島弁に変えてみる。そうすると、教室の空気が和みます。オチを考えようと、叱りつつも頭をフル回転させているので、自分自身もだんだん冷静になれるというメリットもあります」

絵本では、具体的な注意の仕方や表現について、「こう言ってくれれば直すよ」「こうしてくれれば丸く収まるよ」と、子どもたちが先生にリクエストする形で構成している。

なお松下氏は、『せんせいって』『ぼく、わたしのトリセツ』の原稿料や印税は受け取っていない。その理由は、絵本作家としてではなく、あくまで現役教員の立場から伝えたいことがあったからだという。

「子どもたちだけではなく、今大変な思いをされている教員の皆さんにも、絵本に込めたメッセージが届いてほしいと思っています。子どもとの関わり方を見つめ直したり、自分が先生という職業を選んだ原点を思い出したりするきっかけになれば本望です」

教員は8時半始業、でも児童は8時過ぎから登校

幼い頃に父を交通事故で亡くし、特別支援学校の教員だった母に憧れていた松下氏は、中学生の頃には教員を目指すと決めていた。高校生の時に見たテレビドラマ「みにくいアヒルの子」にも影響を受け、夢をかなえるため教育大学に進学したが、その授業内容には疑問も感じたそうだ。