木村:最高ですね、その言葉がすごく心に染みますね。そう思ってくれることが狙いでしたから。磐城高校というのは進学校で、もともと優秀な子どもたちばかりなんです。優等生なので言われたことは完璧にできる。ペーパーテストがあったら絶対○が欲しい子どもたちなんです。「絶対×なんか、俺たちもらわないよ」って、そういう。そして、そのためにすごく頑張るんですよ。復習なんかもすごい。ただ、同時に「結果は出しても指示待ち」になっている部分も多い、それではいけないなと感じる部分もあって。この子たちの場合は、やっぱり社会に出て行ってリーダーシップを取ってほしい人材なんですよね。なので、もうちょっとこう、ハードルを上げようかなと。そのために子どもたちには、「ほんとにどうぞ主体的にやってください」と伝えて、任せて。ただ「何やっているかだけは、教えてくれよ、共有してくれよ」という形を取りました。

重子:優等生で「結果は出すけど指示待ち人間」て、なんか悲しくない? でもそうやって、やり方を変えたことで、生徒はもちろん、親や周囲から反発や戸惑いの声もあったんじゃないですか?

木村:そうですね。やっぱり理解してもらうまでには、時間もかかりました。もともと伝統校でもあり「結果を出してほしい、甲子園に行ってほしい」という、先輩たちのとても大きな期待もありますので。毎年毎年勝負をしないといけないところもあって、お試しなんかできないんですね。でも少しずつ、子どもたち一人ひとりでやっていくというのを、段階を見て進めていった感じですね。

重子:ちなみに、キャプテンを選ぶときにも生徒が自主的に推薦で選ぶ形なのですか?

木村:そうです。私はキャプテンの選定にも全然関わらないようにして、全部子どもたちに自主的に決めさせました。岩間の代も、キャプテンが岩間に決定するまで、随分長くミーティングをやっていましたね。

重子:だけど、実はいちばん難しい作業ですよね、口を出さないで、ただ見守るっていうのは。それは、本来監督ができること、やってきたことを1つずつ生徒たちに明け渡していくっていう。子育てもそう。親がやっていたことを少しずつ「もうできるでしょう、できるよね」って子どもに明け渡していく。それがさ、見守るっていうことですよね。

大切なのは「ビジョンの共有」と「ディスカッション」

高橋:そのように改革されていく中で、生徒が自分達で決めたやり方が、先生の理想とは違っていたり、それはちょっと違うよ、遠回りだよとアドバイスをしたくなるような事はありましたか?

木村:そこは、「何のためにこれをやるのか」っていうところの共有をつねにしていたので、大丈夫でした。キャプテンや、女子マネジャーと、毎日昼休みに会って、会話のキャッチボールをしてたんですね。その中で、今何をしようとしているのかを共有してもらう。共有してもらう中でも、ダメだとは言わなかったですね、これはどうなの?って、持ち帰らせたり、考えさせたり、とかはあったけど。それは、意見交換ですよね。

高橋:つねにビジョンの共有はあったうえで、指示をするのではなくて話し合う。それってディスカッションの理想的な形ですね。

重子:そうね。いちばんよい方法を見つけるために、ディスカッションがあるわけじゃない? こういうふうに言ったら、そうなの、それどうかなぁ?って、どんどん会話を重ねるうちに、いちばんよい方法が見つかるっていう。教育でも、よいディスカッションのやり方を学ぼうって言われているけど、私たちは、はっきり言って学校でディスカッションの訓練を受けていないのよね。「命令、指示、トップダウン」のコミュニケーションしか知らなくて。でも、保監督のところは、お互いの存在が横に並んでいて、トップダウンじゃなくて、保監督は、実は野球部員とディスカッションをやってたんですね。同じ目線で横に並ぶのはディスカッションの必須条件よね。

木村:そうですね……!

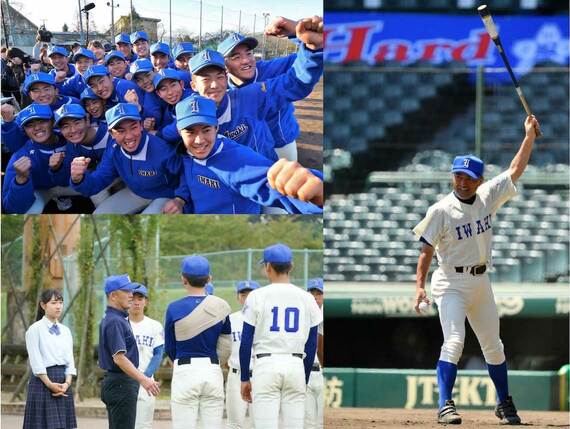

高橋:実力がもともとあったところに、主体的に行動する力や、やり抜く力、協働力、失敗をおそれないレジリエンスといった非認知能力を身に付けられたら、無敵ですね……。そんな岩間くんはいま指導者への道を目指されていますね。