時代に合わせた授業改革もカギ、多忙でも17時に帰る「公立教員の時短術」 保護者対応も凄い「庄子寛之流マインドセット」

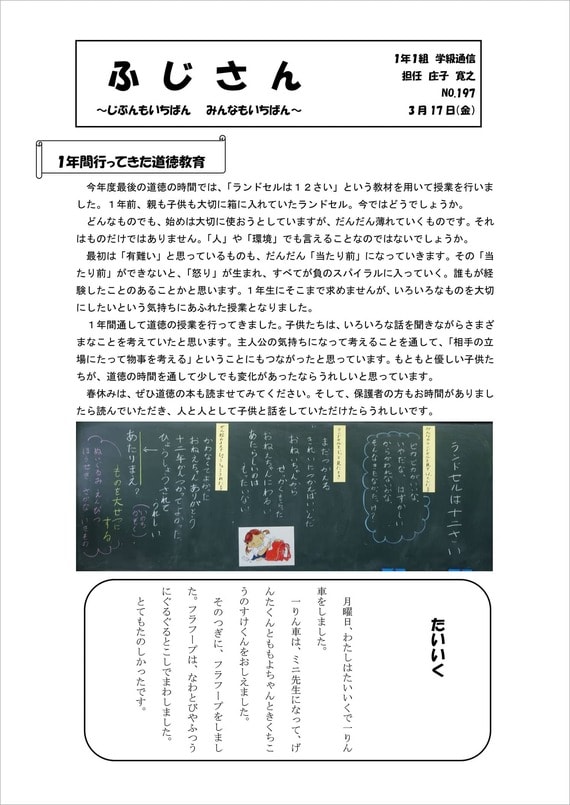

少し先を見ながら動くことも大切だ。庄子氏は、保護者とのコミュニケーションツールとして学級通信を毎日作成しているが、“未来日記”のように先取る形で作成を進めることで、教育活動の見通しも立てている。

学級通信は、先取る形で作れば教育活動の見通しも立つという

また、時間を効率よく使うために、庄子氏は「10分集中法」なども行う。タイマーを使って時間を計り、10分刻みで仕事(勉強)と休憩のサイクルを繰り返す手法だ。「物事に長く集中することが難しかった小学生時代に編み出した技ですが、とても効果的。10分でどれだけ仕事がはかどるか、ゲーム感覚で楽しんでいます」と話す。

心理学を学んできた庄子氏らしく、メタ認知を応用したライフハックもある。自分をロボットと捉え、俯瞰するのだ。

「自分というロボットを動かすつもりで、ゲーム感覚で仕事をすると集中できます。また、ロボットは休ませたり、手入れをしたりしないと壊れてしまいますよね。そう考えれば、体を休ませ、時にはご褒美を用意して自分をご機嫌にすることもできるはずです」

庄子氏は、この「ご機嫌でいること」はとても大切だと語る。教員1人に対して子ども30〜40人という教室の中では、意識していないと教員が上になって多少の理不尽もまかり通ってしまう。さらに忙しくて不機嫌でいると、言うことを聞かない子どもがいたときに大きな声で叱ってしまうことも増えていきがちだ。その怒りは教室全体に伝播し、全員を萎縮させてしまう。

「そんな負のサイクルを断つためには、自分の状態をよくしておくことが大切。ご機嫌でいられれば、結果的にトラブルが減って時短にもなります」

こうした数々の独自のライフハックを駆使し、実際、庄子氏は定時退勤を実現している。そして退勤後は著書の執筆や子どもの習い事の送迎、外部の研修会講師の活動などに時間を充て、22時には就寝して翌朝は5時ごろに起きるというサイクルで充実した毎日を送っている。

働き方改革につながる「1人1台端末の活用」や「保護者対応」

2020年にウィズコロナ時代の学習のあり方についてオンラインイベントを企画し、約2000人もの教育関係者を集めて話題になった庄子氏。「1人1台端末が導入された今、教師の授業の仕方、子どもの学習の仕方を極端に変えていかなくてはならない」と考えており、この変革は働き方改革にもつながることだと語る。

「例えば、新たな発見があって教科書の内容が古くなることがあります。その場合、指導書どおりに授業を進めるより、子どもたちが自分で最新情報をインターネットも活用しながら調べてまとめたり話し合ったりしたほうがいい。教師が上に立って子どもたちに知識を与えるところから脱却し、子どもたちに問いを投げかけ一緒に考えて授業をつくっていく。1人1台端末によってそういう授業に変わりました。体育の時間などでも動きを自分たちで撮影して自然とうまくなっていく、といったことが起きています。教えることを最低限にするこのスタイルは、働き方改革の観点からもよいのではないかと思っています」

1人1台端末の導入で効率化も進んだ。Google Classroomやミライシードなどのオンラインツールを通じて課題の配布や回収をしたり、子どもたちが提出した振り返りなどはCSV形式にしてテキストを通知表の所見や学級通信にそのまま使ったりといったことができるようになり、手間と時間のかかる紙の使用が大きく減った。

「翌日の予定や持ち物のお知らせなどもGoogle Classroomにアップして連絡帳記載の時間を省きましたが、これにより保護者側も確認が楽になったと思います」と、庄子氏。そのほか欠席連絡や保護者アンケートもICT化され、保護者とのやり取りはスムーズになった。