※“ゼロカーボン”を達成する時点ではなく、さらに先にある「ありたい将来の社会の姿」を指す造語。

持続可能な社会の本質を見据えて

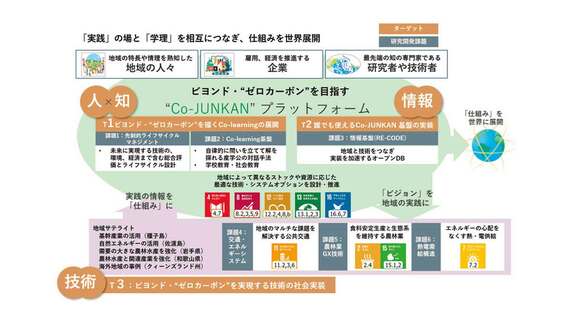

SDGsやカーボンニュートラルの考え方が社会に浸透してきた2018年ごろ、注目を集めていたのはCO2の削減対策でした。その活動が全国的に広がる一方で私たちが考えていたのは、真に持続可能な社会を実現するために、国だけではなく地域による活動が重要だということです。私たちのプロジェクトは、地域が自律的にビヨンド・“ゼロカーボン”実現に向けて活動できる仕組みづくりを目指して立ち上げられました。2020年、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下JST)が公募する「共創の場形成支援プログラム(COI―NEXT)」の「育成型」として採択された後、2022年には「本格型」へ昇格。新たなフェーズを迎え、さらに活動を広げています。

連携とビジョンの明確化が地域を動かす推進力になる

地域の豊かさにつながるビヨンド・“ゼロカーボン”を目指すプロジェクトにおいて、私たちは産学公の連携を重視。地域を最もよく知る現地の人々、最先端の知を有する研究者、技術と実行力を有する技術者・企業がつながることが重要だと考えました。公共団体が企業のノウハウやサービスを導入する際に求める公共性の高いエビデンスを、連携する大学がフォローする。大学もリソースの不足や研究成果が事業化できないという障壁を、公共団体や企業のサポートによって乗り越える。この関係の構築により、不足点を補い合いながら、単一の機関では解決できない複雑に絡み合った課題を解決できるのです。