自らも発言し、議論に飛び込んで探究学習を深める「ジェネレーター」とは 創造的で軽やかな教員が子どもの思考力を育む

議論の内側に踏み込み、共に考える「ジェネレーター」

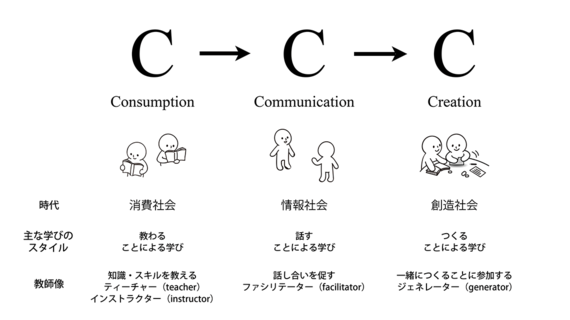

教員の役割は時代とともに変わってきた。もともとはその名のとおり「ティーチャー」として、日本ではとくに、長く「知識を教える人」という色合いが強かった。

「20年ほど前から、教育現場でもコミュニケーションの力が重要だと言われるようになりました。それに応じて、教員も『コミュニケーションの交通整理役』であるファシリテーターとしての振る舞いが求められるようになったと思います」

こう語るのは「創造実践学」などを専門とする慶應義塾大学教授の井庭崇氏。ここで言う「ジェネレーター(ともに活動に参加して内側から促す人)」という概念の生みの親でもある。

「ファシリテーターの立場は今後も変わらず重要です。ただ、子ども本人の創造的な活動が重視される今日の探究活動においては、その発想だけでは少し足りないところがあると考えています」

従来のファシリテーターは、自身はアイデアや意見を出すことはなく、議論の「外側」から場の流れを整え、導いてきた。それはいわば「特権的な存在」であり、子どもとの関係にも「非対称性」があったと井庭氏は指摘する。

「ファシリテーターを務める教員は、子どもたちが話し合うというプロセスを重視し、先生がよりよい意見を持っていてもあえて言わずにホールドしてきました。それによって、子どもたちには『先生はどう思っているの?』とか『先生はいいよな、苦労しないんだもん』という思いもあったと思います」

それに対し、議論に参加して共に考え、子どもたちと一緒に苦労するのがジェネレーターだ。ジェネレーターは、自らも一員として発言することで、さらなる意見やアイデアを誘発・生成する。しかし、それは場を思いどおりにコントロールするということではない。その存在によって場を盛り上げ、発見とコミュニケーションの生成のスパイラルを起こすことがジェネレーターの役割だ。

(資料:井庭氏提供)

「議論の外側にいる存在だったファシリテーターに、参加者としての当事者意識を加えたものがジェネレーターであるともいえます」

井庭氏は「生成的参加者」とも言い換えながら、その定義を説明する。ジェネレーターになるためには5つの重要なポイントがあると言う。

「1つ目はテーマ選びについてです。自身が詳しいテーマだと、自分のコントロールが強くなってしまいがちです。ですから最初は、教員自身の専門分野などの垣根を乗り越えて、自分があまり詳しくないことや最新のテーマを選ぶといいでしょう。例えば、私の研究室では高齢者ケアの研究が進行中なのですが、このプロジェクトでは学生が介護施設での研修を経験しているので、現場の具体的なことは彼らのほうが詳しく知っています。そういう状況ですから、ジェネレーターである私自身は、よく知らないこと、未知のことについて考えることになります。そうなると、私がコントロールするということは起こりえず、影響力も大きくなりすぎません。メンバーと共に考えることができるようになります」